日本の霊性

1.神の道

未来のことをあれこれ考えるのは楽しいことですが、過去を明らかにすることもまた面白いものです。

日本では、古来より各地に神社が建てられ、そこに神が祀られてきましたが、その神の多くは実在した人間のようです。例えば、日本中いたるところにある八幡神社の主祭神は応神天皇とされていますし、天満宮は菅原道真、明治神宮は明治天皇を祭神としています。

また、外国人を祀る神社もあり、兵庫県豊岡市にある出石(いずし)神社は、新羅の王子だった天日槍(あめのひぼこ)を、埼玉県日高市にある高麗(こま)神社は、高句麗の王族の若光(じゃっこう)をそれぞれ祀っていて、いずれも大いに信仰されたそうです。

それでは、天照大神(あまてらすおおみかみ)を祀る伊勢神宮(正式名称は神宮)はどうでしょうか?

天照大神は、古事記や日本書紀では天界に君臨する女神とされていますが、『秀真伝』(ほつまつたえ)という古文書では、過去に実在した男性とされています。

この『秀真伝』は神代文字で書かれているそうですが、日本翻訳センターという会社が現代語訳をインターネット上に公開しているので、ご興味のある方は「秀真伝 日本翻訳センター」で検索してみてください。我々がこれまで教えられてきた縄文時代とは全く異なる世界が描かれていて、とても面白いと思います。

また、天理教の教祖様が、作家の芹沢光治良先生にお話しになった内容によると、天照様はお釈迦様やイエス様と同様に実在の人物で、お釈迦様よりも前に真理を説いた人物だそうです。

さらに、金光教の教祖様も天照様が過去に実在した人物であると仰っているので、天照様がかつて人間であったことは間違いないようです。この金光教の教えについては、金光教扇町教会のホームページ(URLは、http://www.ko-ougimachi.com/tenti/tenti1.htm)の第16項を参照してください。

一方、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の神は、いずれも同一の創造神であり、日本の伝統的な神とは性格が異なります。

日本で初めて創造神が現われたのは、おそらく江戸時代末期だと思われます。それは、1838年(明治維新の30年前)のことで、「中山みき」という庄屋の主婦に天理王命(てんりおうのみこと)という根源的な神が降りて、人間に様々なことを教え始めました。これが天理教の始まりです。

さらに1855年には、「赤沢文治」という働き者の百姓に天地金乃神(てんちかねのかみ)という根源的な神が現われ、これが後に金光教となりました。

明治という元号は、「月日が治める」と読めます。月日とは神であり、かつて天照様がつけた神の道が開いて、日本も明治以降、天理教や金光教の教えによって、創造神が治める神の国になったのではないでしょうか。 (2012年3月18日)

2.天孫降臨

皆さんは、「伝世鏡」(でんせいきょう)という言葉をご存じでしょうか。

伝世鏡というのは、古墳から発掘されたものではなく、代々受け継がれてきた鏡のことで、日本最古の伝世鏡は元伊勢籠神社(もといせこのじんじゃ)の息津鏡(おきつかがみ)、邊津鏡(へつかがみ)で、その年代は約二千年前までさかのぼるそうです。

また、この神社に伝わる、国宝の海部氏勘注系図(あまべうじかんちゅうけいず)という日本最古の家系図によると、天孫彦火明命(ひこほあかりのみこと)が息津鏡・邊津鏡を伝えたそうなので、天孫降臨の時期は約二千年前である可能性が高いようです。

なお、日本には、海部氏勘注系図だけでなく、先代旧事本紀(せんだいくじほんぎ)という、日本書紀や古事記とは別の古文書が存在しており、これらに記述された系譜を丹念に読み解くことによって、日本の古代史を解き明かしている桂川光和さんという人がいます。

桂川さんによると、この彦火明命は、天孫瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)の兄・天火明命と推定できるそうですが、このあたりのことにご興味のある方は、桂川さんの「日本建国史」というホームページをご覧ください。

ところで、天照様が地上の人間であったなら、天孫降臨はなかったことになりますが、かつて、ホピの人たちが地下世界に逃げたように、日本でも何らかの理由で天照様の子孫が別の世界に移住した可能性はあると思います。

というのも、日本には異界とよばれる不思議な世界に行った人の話が伝わっているからです。異界というのは、死後の世界とは別に、この世界と並行して重なり合うように存在する別の世界のことで、浦島太郎が行った竜宮城のような世界のことです。

国学者として有名な平田篤胤(ひらたあつたね)は、『仙境異聞』(せんきょういぶん)という著書に、天狗小僧・寅吉(とらきち)のことを書いています。

それによると、寅吉は幼い頃から予言や透視などの超能力があったそうですが、7歳のときに仙人に出会い、仙人たちの世界(仙境)に出入りするようになったそうで、一時、江戸市中は彼の話で持ちきりになったそうです。

また、明治時代に宮地神仙道という教団を立ち上げた宮地水位(みやちすいい)という人も、自由に異界に行くことができたそうで、『異境備忘録』という著書の中で、多くの異界が存在することを明らかにしています。

それによると、地上、地中、水中などいたるところに仙界、山人界、天狗界、海神界、仏仙界などが存在するそうで、異界との接点も様々な場所にあるそうです。したがって、天照様の子孫が何らかの理由で異界に移住したということも、決してあり得ないことではないと思います。

さらに、天孫降臨があったことの間接的な証明もあります。天孫降臨の地とされる高千穂には、磐座(いわくら)を祀った神社がいくつかあり、それらを線で結ぶと北斗七星の形になるそうです。(写真は、テレビ宮崎「うそかまことか研究所」より)

これは、イワクラ学会の谷口実智代さんという方が発見したのですが、当時は測量技術もなかったはずで、空から見なければこのような形に磐座を配置することはできなかったでしょう。ひょっとすると、天照様の子孫は、高千穂山頂付近にある異界に移住していて、そこから眺めながらこれらの神社を建てたのかもしれませんね。 (2012年3月24日)

3.神武天皇

神武天皇は、日本書紀や古事記によると、非常に長命(127歳または137歳)で、そのせいもあってか、津田左右吉氏を始めとする歴史学者たちは、神武天皇を神話の世界の人物と考え、実在しなかったと断定しているようです。

しかし、日本書紀や古事記を読まれた方は分かると思うのですが、実在しなかった人物のことをこれほど活き活きと描くことは不可能なので、私は実在の人物だと思っています。

それでは、神武天皇が活躍したのはいつ頃でしょうか? 中国の歴史書である『後漢書・東夷傳』には、「安帝永初元年倭國王帥升等獻生口百六十人願請見」と書かれていて、永初元年(西暦107年)に倭国王の「帥升」が奴隷160人を献上したことが記録されています。

前回ご紹介した桂川光和さんは、この「帥升」が神武天皇だと推測しています。確かに、「帥升」は中国の歴史書に初めて登場する倭国王であり、これが日本を統一した神武天皇である可能性は高いと思われます。

神武天皇が即位したとされる橿原宮(かしはらのみや)は、奈良県橿原市にあり、現在は、橿原宮があったと思われる場所に橿原神宮が建てられています。

橿原市のホームページを見ると、このあたりは遺跡が多数あり、例えば、橿原神宮のすぐ近くにある四分遺跡は、東西250m以上、南北400m以上の範囲に広がる大規模集落跡であったと考えられているそうです。

四分遺跡では、弥生時代の中期から後期に入って遺構の密度、遺物の出土量が飛躍的に増加する傾向があり、集落はこの時期に急速に発達したと考えられているそうです。西暦107年は、まさに弥生時代後期にあたり、素人考えですが、この時期この場所に都ができたと考えても矛盾はなさそうです。

また、天孫から神武天皇までの系図は、【天孫(ニニギ)-火遠理(山幸彦)-ウガヤフキアエズ-神武天皇】なので、神武天皇は天孫の曾孫にあたりますから、神武天皇が「帥升」であるという説は、天孫降臨が約二千年前だとする前回の説ともほぼ一致しています。

したがって、「神武天皇は、二世紀の初めに日本を統一した」と考えて良さそうです。なお、厳密に計算すると(一世代30年として)、天孫降臨から神武天皇誕生までに60年、神武東征が45歳のときで、近畿平定までに約16年かかっているので、天孫ニニギの降臨は紀元前20年頃となります。

一方、息津鏡は公開された1987年に1950年前の作と鑑定されたそうなので、天孫彦火明命の降臨は西暦37年以降となり、兄弟の降臨時期が微妙に異なります。

しかし、浦島太郎が竜宮城に行って3年後に戻って来たら、地上では何百年も経っていたように、異界の時間は非常にゆっくり進むので、天孫ニニギが海部氏のご先祖様である天孫彦火明命より少し早めに降臨したと考えれば、その差が地上で数十年となることもありうるので、この矛盾も解決します。

さて、ここからは蘊蓄(うんちく)です。日本書紀を見ると、神武天皇のことは「神日本磐余彦天皇」(かむやまといわれびこのすめらみこと)と書かれています。なぜかというと、もともと日本書紀には「神武天皇」という文字はなく、日本書紀が完成してしばらくしてから、淡海三船(おうみのみふね)という人が「神武天皇」という漢風諡号(かんふうしごう)を撰定したからだそうです。

漢風諡号に対して、「かむやまといわれびこ」は和風諡号とよばれ、天皇(すめらみこと)が死去した際に、実名を含んだ称号を奉ったものだそうです。辰巳和弘さんという方が書かれた『風土記の考古学』(白水社:1999年刊)という本によると、「かむやまと」は美称で、「いわれびこ」が名前の核になる部分だそうです。

そして、「いわれ」というのは地名で、歴代の宮殿がいくたびも営まれた重要な場所だそうです。「いわれ」の漢字表記には、「磐余」以外に「石村」があり、これは「石群」(いわむれ)からの転訛であると辰巳さんは推察しています。

古代から、大きな岩は「磐座」(いわくら)といって、神が降りる神聖な場所とされてきました。つまり、「磐余」は聖なる岩群のことであり、神を祀るのにふさわしい場所として、王権の始祖である「いわれびこ」がそこに祀られたのかもしれません。 (2012年3月31日)

4.卑弥呼(ひみこ)

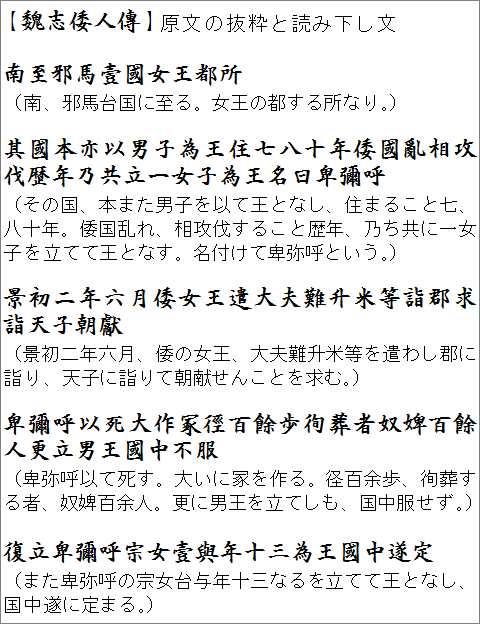

卑弥呼と言えば、古代史の中でもとりわけ神秘的な存在ですが、これについて『魏志倭人伝』には次のように書かれています。

◆「南、邪馬台国に至る。女王の都する所なり。」・・・(1)

◆「その国、本また男子を以て王となし、住まること七、八十年。倭国乱れ、相攻伐すること歴年、乃ち共に一女子を立てて王となす。名付けて卑弥呼という。」・・・(2)

◆「景初二年六月、倭の女王、大夫難升米等を遣わし郡に詣り、天子に詣りて朝献せんことを求む。」・・・(3)

◆「卑弥呼以て死す。大いに冢を作る。径百余歩、徇葬する者、奴婢百余人。更に男王を立てしも、国中服せず。」・・・(4)

◆「卑弥呼の宗女台与年十三なるを立てて王となし、国中遂に定まる」・・・(5)

ここで、まず問題になるのが、(1)の「邪馬台」の読み方です。もちろん、「やまたい」と読むのが一般的ですが、(5)の「台与」を「とよ」と読むのなら、「邪馬台」は「やまと」と読むのが自然です。そして、「邪馬台=大和」と考えると、全ての謎が解けるようです。

前回、神武天皇が二世紀の初め(西暦107年頃)に日本を統一したと書きましたが、(2)の男子の王を神武天皇だとすると、西暦180年頃には国が乱れ、豪族間の戦争状態が長く続いたようです。そこで登場したのが卑弥呼です。

(3)の景初二年は西暦238年ですから、卑弥呼は、3世紀前半には乱れた日本を平定したようです。(4)の冢(ちょう)は塚(つか)で、「径百余歩」は直径約150メートルと換算できるそうで、死後は巨大な塚に埋葬されたことからも、偉大な女王だったことがうかがえます。

(5)の「宗女」とは「正しい血筋の女」といった意味かと思いますが、直系の子孫ではないようです。卑弥呼の死後、男の王を立てたものの誰も従わなかったので、卑弥呼の一族の台与を13歳で王にしたところ、やっと国が安定したようです。

このように、魏志倭人伝によると卑弥呼も台与も偉大な女王だったようですが、なぜか日本書紀や古事記にはそれらしい記述が見当たりません。これは、卑弥呼や台与が、神武天皇の直系の子孫ではなかったからだと思われます。

ここで、また「日本建国史」の桂川光和さんの説をご紹介すると、卑弥呼や台与は海部氏勘注系図にその名が記されているそうです。桂川さんによると、卑弥呼は海部氏の系図の六世孫にあたる宇那比姫(うなびひめ)だそうです。宇那比姫の別名は天造日女命(あまつくるひめみこと)で、「ひめみこと」が「ひみこ」になったのかもしれません。

また、台与は海部氏八世孫の竹野媛(たかのひめ)で、第9代開化天皇の妃になった人だそうです。竹野媛の別名は天豊姫(あまとよひめ)で、天(あま)は一族の氏名(うじな=あまべ)なので、豊姫=台与と考えられるそうです。

さらに、宇那比姫の別名は大倭姫(おおやまとひめ)、竹野媛の別名は大倭姫命(おおやまとひめのみこと)で、二人とも大和の女王にふさわしい名でよばれていたそうです。

ここで海部氏について整理すると、彦火明命を始祖とし、この人は天孫ニニギの兄で、西暦37年以降に降臨してきたと思われます。仮に西暦50年に降臨したとすれば、六世孫が活躍するのは、一世代30年として180年後ですから、西暦230年頃となります。

したがって、西暦238年に海部氏の六世孫の宇那比姫が大和の女王だったとする説は、年代的にそれほど無理がなく、名前から考えても合理的な説明だと思います。

また、第10代崇神天皇は、古事記において没年が記されている最初の天皇ですが、台与の夫が第9代開化天皇だとすると、没年の戊寅(ぼいん、つちのえとら)は西暦318年と推定できます。この数字は、その後の歴史的事実とうまく整合するようです。

崇神天皇は、古事記に「初国知らしし天皇」(はつくにしらししすめらみこと)と書かれていて、「初国知らしし」は「初めて国を統治なさった」という意味なので、崇神天皇の代になってやっと王権が天皇家に戻されたようです。

これは私の想像ですが、神武天皇の直系の子孫たちは、天孫ニニギの兄を祖とする海部氏一族が将来復権することを恐れて、卑弥呼や台与を歴史から抹殺したのではないでしょうか。

ところで、竹野媛の曾孫に、第11代垂仁天皇の妃になった迦具夜比売命(かぐやひめのみこと)がいます。この人が、『竹取物語』のかぐや姫のモデルになったようです。ひょっとすると、卑弥呼がいなかったら、かぐや姫の物語は誕生していなかったかもしれませんね。 (2012年4月7日)

5.神憑り(かみがかり)

卑弥呼が倭国の女王になった理由について、『魏志倭人伝』には、「事鬼道能惑衆=鬼道に事(つか)え、能(よ)く衆を惑わす」と書かれています。魏志倭人伝の「鬼道」が何を意味しているのかは、詳しいことは不明ですが、私は神憑り(かみがかり)のようなものではなかったかと推測しています。

「鬼」というと、我々は、角と牙を生やし、虎の皮の腰巻をつけた怪物を連想しますが、永田久さんという方が書かれた『暦と占いの科学』(新潮社:1982年刊)によると、もともと中国では、鬼は死んだ祖先の霊魂を意味していて、後に超人的な精霊を意味するようになったそうです。

永田さんによると、鬼のイメージの起源は「鬼門」という言葉にあり、その由来は八卦にあるそうです。八卦とは中国の古い占いで、これに五行説という木火土金水(五行)から万物が成り立っているという思想が組み合わされて、八卦の要素のうち、東北の方角を表わす「艮」(ごん)だけが五行相剋という相性の悪い方角とされたそうです。

その結果、「艮」の方角は忌み嫌われるようになり、鬼が来るところ、すなわち鬼門と言われるようになったそうです。東北の方角は、十二支で表現すると丑寅(うしとら)ですから、牛の角と虎の牙、そして虎の皮の腰巻が鬼のイメージとして定着したそうです。

なお、初めて鬼の絵を描いたのは、唐の時代の画家・呉道子という人だそうで、この人の描いた『地獄変相図』という地獄の様子を表わす壁画を見て、多くの罪人が改心したと伝えられています。

前置きが長くなりましたが、魏志倭人伝が書かれた時代には、現在の我々がイメージする鬼は存在しなかったようで、「鬼道」は、死んだ祖先の霊魂や超人的な精霊と交信する技術、すなわち神憑りを意味していたと考えられるのです。

日本では、神憑りは古くから一般的に行なわれていたようで、古事記には、神功皇后(じんぐうこうごう)が神憑りになって、「我は今その国(新羅)を服従させ申そう」という神の言葉を伝えたことが記されています。このとき、夫で倭建命(やまとたけるのみこと)の息子でもある第14代仲哀天皇は、神の言葉を信用せず、その場で死んでしまいます。

なお、神功皇后は、妊娠中に船で新羅まで攻め上った女傑で、神功皇后を「神功天皇」と記した文献もあるそうなので、彼女もまた卑弥呼と同様に神憑る女王だった可能性があります。ちなみに、以前ご紹介した「日本建国史」の桂川光和さんは、神功皇后の新羅征討を西暦363年旧暦4月と推定しています。

また、奈良時代には、弓削道鏡が天皇になろうとしたときに、宇佐神宮の神が「天の日継(あめのひつぎ)は必ず帝(みかど)の氏を継がしめむ。無道の人は宜しく早く掃い除くべし」という御託宣を下し、道鏡の野望を阻止した有名な事件がありました。

この時代、宇佐神宮では御託宣が頻繁に下されていたようで、東大寺の大仏建立の際にも、この事業が成功することを神が請け負うことや、必要な黄金が国内から産出することを予言する御託宣が下されているそうです。おそらく、これらの御託宣は、宇佐神宮に仕える巫女が神憑りになって伝えたものでしょう。

なお、宇佐神宮とは、八幡神(やはたのかみ、はちまんしん)を祀る全国四万余りの八幡宮の本宮で、八幡神とは、応神天皇、神功皇后、比売大神(ひめおおかみ)の三柱の神を合わせたものだそうです。主神の第15代応神天皇は、神功皇后が新羅征討直後に産んだ子どもで、比売大神については諸説があってあまりよく分からないようです。

八幡神は基本的には皇室の守護神ですが、朝廷は、天皇家の血統を守った功労に感謝し、天応元年(781年)、宇佐八幡に「八幡大菩薩」(はちまんだいぼさつ)の号を贈り、これによって仏教を保護する神として全国の寺に八幡信仰が広まっていったそうです。また中世においては、源氏の(そして武家の)守護神として、広く信仰されるようになったそうです。

宇佐神宮の御託宣がいつまで続いたかは知りませんが、このような八幡信仰の大きな広がりの背景には、神憑りによる神と人との交流があったことは間違いないでしょう。日本という国の形成・安定に神憑りが果たした役割は、想像以上に大きかったのではないでしょうか。 (2012年4月14日)

6.天理王命(てんりおうのみこと)

神憑りは、卑弥呼以来今日まで連綿と続いていますが、江戸時代末期に「天理王命」(てんりおうのみこと)という神が現われて、その様相が一変しました。

天保9年(1838年)、「中山みき」という41歳の庄屋の主婦に、「元の神、この世を創った実(じつ)の神」と名乗る根源的な神が降りて、人間に様々なことを教え始めました。後にこの神は「天理王命」と名乗り、これが天理教の名前の由来となりました。

それまでの日本の神は、人々の願いをかなえることはあっても、人間にああしろこうしろと指図することはありませんでした。仏教やキリスト教と比較して、よく日本教(神道)は中身が空っぽだと言われますが、これは、神道には経典や守るべき戒律が存在しないからです。

ところが「天理王命」は、人類創造の秘密や病気の原因を明らかにし、魂は生き通しであり、人間の身体は神が貸し与えたものであること、人間は神の「十全の守護」によって生かされていることなどを教えたのです。

その教えによると、神は人間たちの「陽気暮らし」を見たいと思って、約9億10万年前に人類の原型を創ったそうです。ただし、人類の原型といっても、海中で魚のような生き物たちを寄せ集めて創ったそうなので、今の人間の形とは似ても似つかないもので、大きさも、せいぜい10cm程度だったそうです。

その後、人間の魂は何度となく生まれ変わりを繰り返し、その間に人間の肉体の形や大きさはだんだんと現在のものに近づいていったそうです。そして、神は約1万年前に人間たちに知恵を仕込み、約4千年前には文字を教えたそうで、人類は次第に文明を持つようになったそうです。

また、病気の原因については、「どんなことでも、病気というものはない。病気があるのは心違いの道があるからである」として、「惜しい・欲しい・憎い・可愛い・恨み・腹立ち・色欲・高慢」という8つの心の埃(ほこり)を毎日払うことが大切だと教えました。

さらに、「病気は神の道の教え、意見である」、「ちょっとした目が悪いとか、できものとか、のぼせや痛みなどは、神の手引きである」、「神には牛馬の道(=仏教の畜生道)に堕ちる人の姿が見えていて、来世を知らせるために病気にする」ことなどを明らかにしました。

そして、「真実の心次第に、どこにおいても、誰でも、どんな守護でもする」、「真実の心があるなら何なりと早く願え、すぐに叶う」と教え、実際、瀕死の重病人が治ったり、盲人の目が見えるようになったり、足の不自由な人が歩けるようになる奇跡が頻発しました。

しかし、江戸時代には、加持祈祷(かじきとう)で生計を立てている山伏たちがいて、彼らはこの無料の奇跡に客を奪われたため、何度も嫌がらせをしたそうです。また、明治時代になると、明治政府は「禁厭祈祷ヲ以テ医薬ヲ妨クル者取締ノ件」(教部省達第二十二号)という通達を明治7年(1874年)に出して、禁厭(きんえん=まじない)や祈祷を禁止し、国家神道以外の宗教活動を弾圧しました。

「天理王命」の教えによれば、中山家の敷地は、かつて神が最初の人間を宿し込んだ「ぢば」であり、そこに「かんろだい」を建てれば、天から「ぢきもつ」(=食物)が下されるので、それを食べることによって、人間は115歳まで元気に生きることが可能になるとされました。

なお、「かんろだい」とは、甘露を受ける台のことで、高さは八尺二寸(約2.5メートル)だったそうです。したがって、「かんろだい」は人間の「陽気暮らし」の基礎となるはずでしたが、建設中の「かんろだい」は、明治15年(1882年)に国家の弾圧によって破壊され、現在も未完成のままです。もし「かんろだい」が完成していたら、人類の歴史が変わっていたかもしれませんね。

ところで、平均寿命は順調に伸びているので、近い将来、人間は100歳くらいまでは元気に生きることができそうですが、さらに遠い未来では人間はどうなっているのでしょうか?

自動書記によって書かれた『おふでさき』(天理教の聖典)には次のように書かれています。

「そののちハやまずしなすによハらすに 心したいにいつまでもいよ」 (第四号の37)

(その後は病まず・死なず・弱らずに心次第でいつまでも生きていなさい)

「またさきはねんけんたちた事ならば としをよるめハさらにないぞや」 (第四号の38)

(また先は年限が経ったならば、年寄りになるということが全くなくなるのである)

つまり、将来は病気も死も老衰もなくなって自分の心次第でいつまでも生きられるようになり、もっと先には若さを長く保つことが可能になると予言されています。夢のような話ですが、これが神の計画であるなら、いずれ必ず実現することでしょう。

写真は「かんろだい」の模型(天理教道友社:編、『かんろだい物語』の表紙より) (2012年4月22日)

7.天地金乃神(てんちかねのかみ)

江戸時代末期には、根源的な神の出現を受けた人がもう一人いました。それは、金光教の教祖の金光大神(こんこうだいじん)です。

この金光大神という名前は、神が与えた名前で、最初の名前は香取源七(かんどりげんしち)ですが、その後養子に出たこともあって姓名がたびたび変わり、神が出現したときの名前は赤沢文治ですが、戸籍名は金光大陣です。

この人は働き者の百姓でしたが、安政2年(1855年)、42歳の厄年に喉の病気に罹り、食べることも飲むこともしゃべることもできなくなって瀕死の状態になります。医者にも見放され、後は神頼みということで、親類の人たちが集まって石鎚蔵王権現に祈念したところ、その中の一人が神憑りになって、金神(こんじん)という神が現れます。

金神が出現したとき、教祖は突然声が出るようになり、自分たちの無礼を素直にお詫びしたところ、金神は命を助けることを約束し、教祖は十数日のうちに全快します。そして、その2年後には、金神は教祖の弟に神憑りして教祖と話をするようになり、翌年の安政5年(1858年)からは、教祖自身も神憑りするようになりますが、教祖の場合は神憑りの際に意識を失うようなことはなく、神が教祖の口を借りて教祖と対話をしたようです。

金神は、後に「天地金乃神」(てんちかねのかみ)と名乗り、「天地金乃神は、昔からある神である。途中からできた神ではない。」、「天地金乃神といえば、天地を支配しておる神ぞ。」、「天地金乃神は人間の親である。」と語り、自分が人間を創った根源的な神であることを明らかにします。

また、「神へは何でも願え。神は頼まれるのが役である。」として、神は教祖に隠居を命じ、病気や困り事などを抱えた人の願いを神に取り次ぐよう依頼します。この取り次ぎによって多くの病人が奇跡的に治ったようで、例えば、明治12年(1879年)にコレラが大流行(全国で10万人以上が死亡)した際には、「昇天の勢いで人が助かった」と伝えられています。

金光教の教えは、今も人生の指針となるものだと思いますので、少しご紹介しましょう。

◆「世界中、天が下の者は、みな天地金乃神の子である。天地金乃神のおかげは世界にいっぱい満ちている。そのおかげがなければ空気がないのと同じで、人間は一時も生きてはいられない。」

◆「天地の間に住む人間は神の氏子である。身の上に痛みや病気があっては、家業ができがたい。身の上安全を願い、家業出精、五穀成就、牛馬にいたるまで、身の上のこと何事でも、実意をもって願え。」

◆「大きなことはお願いし、このくらいは構わないということはない。神には、大きいこと小さいことの区別はない。何事にも神のおかげをいただかなければならない。」

◆「おかげを受けられるか受けられないかは、わが心にある。わが心さえ改めれば、いくらでもおかげは受けられる。」

◆「みな、神の分け御霊を授けてもらい、肉体を与えてもらって、この世へ生まれて来ているのである。そうしてみれば、この世を去るのに苦痛難儀をするのは、人間の心からのことである。」

◆「座敷、押し入れ、板の間にちりが積もるように、人間は我欲のためにわが心にちりが積もる。わが心わが身が汚れないように、心と体の掃除をするつもりで、今月今日で信心をせよ。」

◆「人間は、生まれる時に証文を書いてきているようなものである。生まれた時に、悔やみを言いに行ってもよいくらいのものである。どういう災難があるとか、こういう不幸があるとかいうことは、決まっているのである。」

◆「寿命のない者にも寿命をお授けくださる。それなのに、中には、死ねばくつろげるのにお迎えが来ないなどと、わが身から覚悟をし、命を縮めるようなことを言う。愚かなことではないか。死ななければくつろげないくらいの人なら、死後も安楽はおぼつかない。」

◆「死ぬというのは、みな神のもとへ帰るのである。魂は生き通しであるが、体は死ぬ。体は地から生じて、もとの地に帰るが、魂は天から授けられて、また天へ帰るのである。死ぬというのは、魂と体とが分かれることである。」

◆「どのような大きなめぐりがあっても、信心によって取り払ってもらえる。先祖からのめぐり、祟りは、神が道のつくようにしてくださる。」

◆「これまでは、忌み汚れを言う神ばかり。忌み汚れを言っていては、人は助からない。天地金乃神は、忌み汚れを言わない神である。ここをよく悟ることが大切である。」

◆「人間は勝手なものである。生まれる時には日柄の良し悪しも何も言わないで出て来ていながら、真ん中の時だけ何のかのと勝手なことを言って、死ぬ時には日柄も何も言わないで駆けっていってしまう。」

◆「世が開けるというけれども、開けるのではない。こわれるのである。そこで、金光大神が世界を助けに出たのである。」

なお、創造神が「天理王命」以外にもう一柱存在することに疑問を感じるかもしれませんが、これは、神が地上に下ろした2本の指のようなものだと思います。そして3本目の神の指が、次回ご紹介する「艮の金神」です。 (2012年4月28日)

8.艮の金神(うしとらのこんじん)

明治維新のことを、人々は文明開化と言って喜びましたが、金光大神は「世が開けるというけれども、開けるのではない。こわれるのである。」と警告しました。そして、その壊れる様子を詳しく予言したのが、「出口なお」という、当時57歳の信心深い極貧の未亡人に神憑りをした「艮の金神」(うしとらのこんじん)です。

「艮の金神」が現われたのは、明治25年(1892年)旧暦1月のことで、これをきっかけに、後年「大本」という宗教団体が結成され、「出口なお」は開祖とよばれます。「艮の金神」は、最初は開祖の口を借りてしゃべっていましたが、それが原因で開祖が逮捕されたため、その後は自動書記によって神意を伝え、その記録は後年『大本神諭』という本にまとめられました。

『大本神諭』に書かれた予言が成就した話は、以前の記事(予言の解釈-5.大本教の予言)を見てください。今回は、それ以外の部分をご紹介します。(村上重良:校注、平凡社:刊、『大本神諭・天の巻』より)

◆「三ぜん世界一度に開く梅の花、艮の金神の世になりたぞよ。」

◆「外国は獣類(けもの)の世、強いもの勝ちの、悪魔ばかりの国であるぞよ。」

◆「天理、金光、黒住、妙霊、先走り、とどめに艮の金神が現れて、世の立替をいたすぞよ。」

◆「これも時節であるから、ドウも致しようがないなれど、一人なりと改心をさして、世界を助けたいと思うて、天地の元の大神様へ、艮の金神が昼夜にお詫びをいたして居るぞよ。」

◆「艮の金神が表面に現れて、世を構うようになると、今までのように利己主義(われよし)の世の持ち方は致させんから、思いの違う人民が多数できてくるぞよ。金銀を用いでも、地上(おつち)から上がりたもので国々の人民が生活(いけ)るように、気楽な世になるぞよ。衣類食物家倉まで変えさして、贅沢な事は致させんぞよ。世界中揃うて喜ぶ政治に致さねば、神国とは申されんぞよ。」

◆「金銀をあまり大切に致すと世はいつまでも治まらんから、艮の金神の守護になりたら天産物自給その国々の物で生活(いけ)るように致す仕組みがしてあるぞよ。」

◆「一度に立て替えをいたせば、世界に大変な人減りがいたすから、日時を延ばして、一人なりとも余計に改心さして、助けてやりたいと思えども、どのように申しても、今の人民は聞き入れんから、世界に何事が出来いたしても、神はもう高座から見物いたすから、神を恨んでくださるなよ。世界の神々様、守護神殿、人民に気を付けるぞよ。」

◆「外国人はだんだん世が迫りて来て、食い物に困るようになりたら、日本の人民を餌食にいたしてでも、とことんやり抜くという深い仕組みをいたして、日本の国をとろうといたして、長らくの仕組みをしておるから、・・・(後略)」

◆「艮の金神が表になると、一番に芸者娼妓を平らげるぞよ。賭博(ばくち)も打たさんぞよ。家の戸締まりもせいでもよきようにいたして、人民を穏やかにいたさして、喧嘩もなき結構な神世にいたして、天地の神々様へ御目に掛けて、末代続かす松の世といたすぞよ。」

◆「この世をこのままにして置いたなれば、日本は外国に取られてしもうて、世界は泥海になるから、末法の世を縮めて松の世に致して、日本神国の行状(おこない)を世界の手本に出して、外国人を従わして、万古末代動かぬ神の世で、三千世界の陸地の上を守護致して、神、仏事、人民を安心させてやるぞよ。」

◆「日本は神が初発にこしらえた国、元の祖国(おやぐに)であるから、世界中を守護する役目であるぞよ。」

◆「もう世が迫りて来て絶体絶命であるから、どうする間もないぞよ。神は急けるぞよ。日本の人民が早く改心を致してくださらんと、世界中の難渋が激しくなりて、何もかも総損ないとなるぞよ。」

これらを総合すると、「艮の金神」は世の立替をする神ですが、創造神ではないようです。立替が終れば結構な世の中になるようですが、このままでは立替によって多くの人が死ぬと警告しています。これは、黙示録やホピの予言、聖母マリアの警告などを連想させます。

そして、日本には世界を救う役目があるので、早く心を入れ替えるよう促しています。また、日本を取ろうとする外国人の深い仕組みがあることも明らかにしています。

最後に、「大本」の資料の中でフリーメーソンについて述べている文章をご紹介します。「外国人の深い仕組み」とはこのことのようです。なお、「マツソン」はフリーメーソンのフランス語読み(フランマッソン)だと思います。また、旧漢字を一部新字体に書き改めています。

◆『出口王仁三郎全集 第一巻』 第五篇 皇道と国体 第五章 神秘の国

「マツソンは 世界の隅ずみ おちもなく 世を乱さむとたくらみて居り」

「世の中の 萬事萬端 マツソンの 計略のわなに おち入りてをり」

「地の上の 国のことごと 占有し 壊さむとする フリーメーソン」(昭和8年10月26日12月号)

◆『出口王仁三郎全集 第一巻』 第五篇 皇道と国体 第十二章 大道を歩む

「マツソンの 世界覆滅 大陰謀 着着爪牙を あらはし来たれり」(昭和8、6号昭和)

◆『神霊界 大正8年11月1日号』 (神霊界は「大本」の機関紙)

「其故に艮の金神、大国常立尊は、世界の中心地の高天原なる下ツ岩根の龍宮舘に出現遊ばして、変性男子の身魂を機関として、石屋の世界を覚乱しつつある悪の陰謀を、日本の人民に警告されたので在ります。」

ここで、「変性男子」(へんじょうなんし)は開祖のことです。また、フリーメーソンは「自由な石工」と訳されるので、「石屋」はフリーメーソンを表わしていると思われます。 (2012年5月5日)

9.神界の仕組み

以前、『死後の世界』という本をご紹介しましたが、あれは西洋の、主に霊界の下層の話でした。今回は、日本の霊界の上層、すなわち神界の様子を知ることができる『霊界通信 小桜姫物語』(1937年刊)という本をご紹介しましょう。なお、この本は「青空文庫」というサイトで閲覧可能で、非常に面白い物語なので、是非一度ご覧ください。

小桜姫は、約500年前に現在の神奈川県三浦半島で亡くなった女性で、三浦新井城主の嫡男、三浦荒次郎義光という武将の妻だったそうです。三浦氏は、北条氏によって三浦半島に押し込められ、1516年に滅ぼされます。そして、城外に脱出していた小桜姫もその1年余り後に34歳で病死したそうです。

小桜姫は、死後、神様(老人の姿をした指導役の竜神)に、夫と二人力を合わせて怨霊となり、北条氏を取り殺してやりたいと願い出るのですが、そんな罪深いことはさせられないと断られ、薄暗い岩屋の中でたった一人で精神統一の修行をさせられます。

この精神統一は、神界では何よりも大切な修行だそうで、一心不乱に神様を念じ、神様と自分とを一体にまとめてしまって、他の一切の雑念妄想を払いのけるのだそうです。ただし、すべての人が、死後こういった修行をさせられるわけではないようです。

実際、小桜姫も「その後こちらで様子を窺って居りますと、人によりては随分寛《ゆる》やかな取扱いを受け、まるで夢のような、呑気《のんき》らしい生活を送っているものも沢山見受けられますが、これはドーいう訳か私にもよく判《わか》りませぬ。私などはとりわけ、きびしい修行を仰せつけられた一人のようで、自分ながら不思議でなりませぬ。」と語っています。

これは私の想像ですが、小桜姫は、死後200年程して三浦半島の村人によって神に祀られており、神界ではそうなることがあらかじめ分かっていたので、地上での神社建立に間に合うよう、小桜姫に厳しい修行を課したのではないでしょうか。

以下は、小桜姫が語る神界の様子です。

◆神(竜神)

神とは、人間が誕生する以前から存在する元の生神。稀薄で、清浄で、光のかたまりのような存在。本来の姿は白く光った球体だが、神としての力を発揮する場合には、荘厳な竜の姿を現わす。

元の生神からは、沢山の分霊(ぶんれい)が生まれ、その分霊から更にまた分霊が生まれ、神界から霊界、霊界から幽界へと順々に階段がついていった。

◆竜神と人間との関係

人間は竜神の分霊、つまりその子孫。男女両柱(ふたはしら)の神々がそれぞれ分霊を出し、その二つが結合して、一つの独立した人間の魂が造られた。

高い神が、一足跳びに濃く鈍い物質の世界へ、その分霊を植えつけることはできないので、神界から霊界、霊界から幽界へと、だんだんにその形態を物質に近づけていき、ここに初めて地上に人類の発生すべき段取に進み得た。

そんな面倒な手続きを踏んでも、人体の完成には大変な努力と長い年月を要した。物質は崩れやすく、いろいろ工夫して造ってみても、皆半途で流れてしまい、立派に魂の宿になるような、完全な人体は容易に出来上らなかった。

◆高天原(たかまがはら)の神界

高天原の神界が、事実上の宇宙の神界。主宰神は、天照大御神(あまてらすおおみかみ)。

(ただし、小桜姫は、「一つの神界の上には更に一だん高い神界があり、その又上にも一層奥の神界があると言った塩梅《あんばい》に、どこまで行っても際限がないらしいのでございます。」とも語っているので、神界には、我々人間が知ることのできない更なる上層部が存在するようです。)

◆大地の神霊界

小桜姫がいる世界。高天原より一段下にあり、人間界を直接管理している。主宰神は、天孫瓊瓊杵命(ににぎのみこと)。この神が、あらゆる神々を統率する真の中心で、この神の下に様々な神々が働いている。(日本には、これらの力のある神々を祀る神社が全国各地にあり、これが、日本が神国とよばれる理由の一つだと思われます。)

なお、観音とか不動とかは、幽界の下層にいる眷族(けんぞく)が区別を立てているだけで、奥の方は皆一つ。

◆産土(うぶすな)の神

産土の神は、土地を守護する神で、その本体は初めから活き通しの自然霊、つまり竜神。人の生死をはじめ、万事の切り盛りをする総受付のような存在。実際の仕事は、皆それぞれ専門の神が担当する。

◆人間の生活を支える神々

病気には病気直しの神、武芸には武芸専門の神、その他世界中のありとあらゆる仕事は、それぞれ皆受持ちの神がある。人間は、自分の力一つで何でもできるように考え勝ちだが、実は大なり小なり、皆蔭から神々の力添えがある。

◆大国主命(おおくにぬしのみこと)

直接帰幽者を引受けるのは大国主命。産土の神から届出があると、大国主命は、すぐに死者の行くべき所を見定め、それぞれ適当な指導役の竜神を任命する。

◆竜宮界

竜宮界は、主に乙姫様の指図で出来上った、神々のくつろぐ家庭的な理想境。乙姫様とは、火遠理命(ほおりのみこと=山幸彦)と結婚した豐玉姫(とよたまひめ)のこと。小桜姫は、もともと乙姫様の系統(すじ)を引いている。

◆竜神界

竜神には男女の区別があり、角のあるのは男、角のないのは女。例えば、産土の神は男性の竜神で、弁財天は女性の竜神。男女の竜神は、夫婦となって沢山の子供を生む。浄化すると身体が白くなり、子供を生まなくなる。

最初、生まれたての竜神は皆茶ッぽい色をしている。その次ぎは黒、その黒味が次第に薄れて消炭色になり、そして蒼味(あおみ)が加わって来る。多く見受ける竜神は大てい蒼黒い色をしている。それが一段向上すると浅黄色になり、更にまた向上すると、あらゆる色が薄らいでしまって、何ともいえぬ神々しい純白色になって来る。白竜になるのには大へんな修行、大へんな年代を重ねねばならない。

風雨、寒暑、五穀の豊凶、ありとあらゆる天変地異、それらの根底にはことごとく竜神界の息がかかっている。ただし、自然界の仕事は幾段にも奥があり、上の神界の許しがなければ、いかに係りの竜神でも、自分勝手に雨を降らしたり、風を起こしたりすることはできない。

また、雨はただ一人の竜神の仕事だが、雷は、火竜と水竜、つまり陽と陰の二人の竜神が必要で、しかも、こちらの方が高い力量(念力)を要求される。

◆天狗界

天狗は、人間が地上に発生した遠い遠い原始時代に、こういうものも必要であろうという神の思召しで生まれた存在で、天狗には両親というものがない。天狗は全部中性だが、男性的な天狗と女性的な天狗が存在する。

天狗は人間よりは少し大きく、そして人間よりはむしろ獣に似ており、普通全身が毛だらけ。天狗の中のごくごく上等のもののみが人間に近い姿をしている。ただし、修行が進んだ天狗の中には姿をもたないものもあり、その場合は、青味がかった直径10cm程度の球体に見える。

天狗は、人間その他いろいろなものの姿に上手に化ける。天狗の働きはそう大きいものではなく、普通は人間に憑って小手先きの仕事をするのが何より得意。大きな自然現象は起こせない。修行未熟の野天狗が、つまらぬ人間をおもちゃにして、いたずらをすることがあり、野天狗の虜になっている人々が随分沢山いる。

天狗が人をさらう場合、肉体ぐるみ人間を遠方へ連れて行くことはめったにない。肉体は通例付近の森蔭や神社の床下などに隠しておき、ただ引きぬいた魂のみを遠方に連れ出す。

◆妖精の世界

樹木や草花は、背中に透明な蝶のような羽根をつけた、数cmから十数cmの大きさの妖精が育てている。妖精も人間と同じく年をとり、男女の区別があって夫婦生活を営む。両親もいれば兄弟もいる。心の優しい人間には姿を現わすこともある。中には随分ひねくれた、気むつかしい性質(たち)のものがあり、どうかすると人間を目の仇にする。

一年生の草花の精は、いずれも皆子供の姿をしたものばかり。なりは小柄で、眼のさめるような色模様の衣裳をつけていて、大きな群を作って大空狭しと乱れ飛ぶこともある。草花の精の中では菊の精が一番品位がよく、一番巾をきかしている。

鎌倉八幡宮の神木である銀杏(いちょう)の妖精は、身長が二十数cmで、白茶色の衣裳をつけ、顔は七十余りの老人の顔で、そして手に一条の杖をついていた。この神木には神の眷族が多数ついているので、もしいささかでもこれに暴行を加えようものなら、たちどころに神罰が降る。

◆守護霊

一人の人間が現世に生まれる場合、産土の神から上の神に届出があり、やがて最高の神にまで達する。そうすると、上の神界からの指図で、生まれる人間には必らず一人の守護霊がつけられる。生まれた子供の性質や容貌は、大変に守護霊の感化を受け、守護霊の再来と言えるものも少なくない。

子供の守護霊になるものは、その子供の肉親と深い因縁のある同一系統の人霊で、男子には男性の守護霊、女子には女性の守護霊がつく。人類が地上に発生した当初は、もっぱら自然霊が守護霊の役目を引き受けたが、次第に人霊の数が増えた結果、守護霊はそれらの中から選ばれるようになった。現在では、数百年前ないし千年二千年前に帰幽した人霊が守護霊になることが多い。

ただし、同一系統の竜神が人間の守護霊または司配霊として働くことは決して珍らしいことではなく、それが竜神としての大切な修行の一つでもある。

◆人間の臨終(自然死)

臨終が迫ってくると、人間の幽体はその肉体から出たり入ったりし始める。それは白っぽい、幾分ふわふわしたもので、そして普通は裸。それが肉体の真上の空中に、同じ姿勢で横臥しているのが見える。

肉体と幽体との間には紐が2本ついていて、一番太いのが腹と腹とを繋ぐ白い紐で、それはちょうど小指位の太さ。頭部の方にももう一本見えるが、それは通例前のよりもよほど細い。紐が切れた時が、その人の死で、死後しばらくは眠った状態となる。眠っている期間は、数日から、長い場合は数十年。現世の人の祈りによって目覚めることも多い。

◆幼くして死んだ場合

浮世の罪に汚されていない子供は例外なしに、すぐに産土の神の手元に引きとられ、育てられる。(小桜姫が出会った少女は、6歳で死亡し、帰幽後80年程たつのに10歳ぐらいにしか見えなかったそうで、地上よりもゆっくり育つようです。)

その場合、幽界においてもやはり知識の必要はあるので、現世と同じように書物を読ませたり、他の子供と遊ばせたり、精神統一の修行をさせたり、神の道を教えたり、又時々はあちこち見学にも連れ出す。

◆自殺した場合

自殺者は大抵皆一たんは暗い所へ置かれる。先祖の中に立派な善行のものがいれば、罪が軽くされる。小桜姫の友人の女性は、愛児の死を悲しんで自殺したが、死後、眼を開いたら、見渡すかぎり真暗闇で、異様な姿をした多数の亡者が修羅場を演じている場所にいた。

◆幽界の落伍者

死亡時に罪がなくても、生きていた頃の肉体的な欲望に走ったが最後、結局幽界の落伍者として亡者扱いを受け、幾百年、幾千年の逆戻りをしなければならない。また、幽体は、軽くて温みがなく、手で触ってもカサカサした、張子細工のような感じがするばかりで、現世のような満足は得られない。

小桜姫は、修行が進むにつれて、岩屋から山の修行場、滝の修行場、海岸の修行場へと引越しますが、修行場の入口には必ず注連縄(しめなわ)を張り、悪魔外道のたぐいが絶対に入ることができないようにしていたそうです。逆に言うと、神界にも悪魔が侵入することがあるようです。

小桜姫が神に祀られるきっかけとなったのは、暴風雨が関東地方を襲った際に、日頃から小桜姫を尊敬していた一人の婦人が、小桜姫の墓に駆けつけて一心不乱に助けを祈願したことだそうです。

このとき、海岸の修行場で精神統一の修行をしていた小桜姫にその婦人の心が通じて、小桜姫が竜神界に熱心に祈願したところ、竜神界から「願いの趣《おもむき》聴き届ける。」との連絡があり、間もなく暴風雨が収まって、三浦半島だけが大した被害もなく救われたのだそうです。

このように、小桜姫は、神と人間との中間に立って取次ぎの役目をするのが仕事で、その際役に立ったのが、200年間修行した精神統一です。これによって、単に祈願の内容を知るだけでなく、人々の心の奥底まで見透かし、祈願の正邪善悪を判断できたようです。

この精神統一は、「真理の探究-3.ヨーガ・スートラ」でご紹介した「綜制」というテクニックと同じものだと思われますが、小桜姫は、本当に深い深い統一状態に入ると、その姿はただ一つの球体になったそうで、さすがに神に祀られるだけあって、正に超人的なレベルに達していたようです。

死んだ直後は、つまらぬ愚痴を並べて泣くことが多かった小桜姫ですが、神様になられてからは、死人を生き返らせたり、自殺寸前の人を助けたり、無理やり引き裂かれた夫婦に子どもを授けたりしたこともあったそうです。ただし、いずれの場合も、祈る人の一心不乱の誠の願いが奇跡を起こしたのだそうです。

なお、地上の世界にお宮が建つ時には、同時にあの世にもお宮が建つそうで、小桜神社建立後、小桜姫は幽界のお宮に引越して、朝になればいつも深い統一状態に入り、そのまま御弊(ごへい)と一体になって人々の祈願を聴いたそうです。

そして、夜は御弊から離れ、自分に戻ってくつろぐのですが、たったひとりで懐かしい昔の思い出にふけって、しんみりした気分に浸ることが多いそうです。皆さんも、よい人生を送られ、あの世に楽しい思い出を持って行かれますようお祈りいたします。 (2013年3月16日)

10.日本の建国

以前、大国主命が、死者の行くべき所を見定め、それぞれ適当な指導役の竜神を任命するという重要な役目を担っていることをご紹介しました。日本が神国とよばれる由縁は、こういった尊い神々が人間として地上に生まれ、日本という国を形作ってきたからではないでしょうか?

それでは、大国主命はいつ頃の時代の人なのでしょうか? 古事記には、大国主命を初代として10代目の子孫まで記載されています。11代目が存在しないのは、神武天皇が日本を統一したためだと考えると、一世代約30年として、大国主命は神武天皇の約300年前に活躍したと推定できます。

神武天皇については、「3.神武天皇」でご紹介したように、西暦107年には日本を統一していたと考えられますから、結局、大国主命は紀元前200年前後に活躍した人ではないかと思われます。それでは、どのように活躍していたのでしょうか?

まず、「大国主」という名前から、この人が日本の基礎を築いたことは間違いないでしょう。実際、古事記にも、大国主命が、少名毘古那神(すくなびこなのかみ)と協力して国作りに励んだことが書かれています。

また、大国主命を祀る大神神社(おおみわじんじゃ)や、その息子を祀る諏訪大社(祭神:建御名方神)、高鴨神社(祭神:阿遅鉏高日子根神)が、いずれも日本最古級の神社とされていることから、大国主命は神道の発祥にも深く関係しているようです。

さらに、国立国会図書館デジタルコレクションで見つけた、『大国主神御伝記』(小沢打魚:著、東京大国会:1926年刊)という本の説をご紹介すると、大国主命には、大己貴(オホナムチ)という別名があり、「ナムチ」は当時の朝鮮語で貴人のことだそうです。そして、そうよばれた理由は、大国主命が、日本だけでなく朝鮮半島でも活動していたからだそうです。

これは、実は不思議なことではありません。日本書紀によると、大国主命の6代前のご先祖様である素戔嗚尊(すさのおのみこと)は、最初は朝鮮半島の曽尸茂梨(ソシモリ)という場所にいたそうですし、息子の五十猛神(いたけるのかみ)や孫の韓神(からのかみ)も、朝鮮半島にとても縁があったそうです。

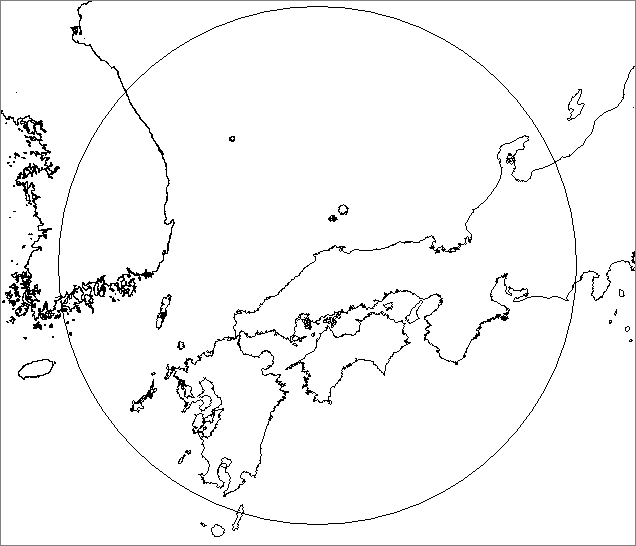

また、古事記を読むと、当時の人は出雲のことを「葦原中国」(あしはらのなかつくに)とよんでいたようです。葦原を日本のことだと考えると、出雲は日本の中心ということになります。そこで、出雲を中心に大きな円を描くと、下の図のようになります。

これを見ると、出雲が、朝鮮半島まで含めた「葦原」における「中国」(なかつくに)であるでことがよく理解できると思います。当時は国境もなく、人々は日本と朝鮮半島の間を自由に行き来していたのではないでしょうか。

ところで、古事記によると、素戔嗚尊は、「八拳須(やつかひげ)心(むね)の前(さき)に至るまで啼きいさちき。」と書かれており、長いあごひげが胸元に垂れるまで、泣きわめいていたそうです。

実は、古事記にはこれと同じような記述がもう一か所あります。それは、第11代垂仁天皇の御子、本牟智和気王(ほむちわけのおう)に関するもので、「この御子、八拳鬚心の前に至るまで真事(まこと)とはず。」と書かれています。なお、「真事とはず」とは、物を言わなかったという意味です。

あごひげが胸元に垂れる年齢というと、早くて30歳、遅くて40歳ぐらいでしょうか? また、素戔嗚尊は大国主命の6代前のご先祖様ですから、一世代30年として単純に計算すると、紀元前380年前後に活躍していたと考えられます。つまり、弥生時代が始まった頃です。

ここからは私の想像ですが、ひょっとすると、素戔嗚尊は30代の頃までは日本語がしゃべれなかったのかもしれません。つまり、彼は弥生文化を日本に伝えた渡来人の集団の若きリーダーだったということです。それで、彼が外国語で叫んでいるのを聞いて、人々は「泣きわめいている」と表現したのではないでしょうか?

そう考えると、大国主命が朝鮮半島で活動していたことも納得できます。素戔嗚尊は、日本人と結婚して出雲に王国を築きましたが、朝鮮半島に残っている親類縁者もいて、彼の子孫たちは、先祖の故郷である朝鮮半島各地と頻繁に往来していたのかもしれません。

ところで、最近は、日本と韓国の間が少しぎくしゃくしているようですが、あまり感情的になるのは、両国の友好を望まない人々を喜ばせるだけでしょう。我々は、両国の間に古くから交流があったことを思い出し、お互いに相手を尊敬する必要がありそうですね。

日本と韓国の関係改善は、正に日本の建国に携わってきた神々の望みであると思いますので、来年には両国の関係が大きく改善するようお祈りいたします。 (2013年6月28日)

11.素戔嗚尊の霊力

素戔嗚尊(すさのおのみこと)を祀る神社は、八坂神社や氷川神社が有名ですが、それ以外にも、津島神社や須賀神社、祇園神社、八雲神社、素盞嗚神社など、全国各地に多数存在します。また、岡山県倉敷市にある熊野神社のホームページを見ると、主祭神の家津御美子大神(けつみみこのおおかみ)が素戔嗚尊とされていて、別名で祀られていることも多いようです。

ところで、八坂神社の祭神は、以前は牛頭天王(ごずてんのう)とよばれていました。また、仏教では、祇園精舎の守護神が牛頭天王とされることから、素戔嗚尊をインドの神と同一視する人もいるようです。しかし、果たして本当にそうなのでしょうか?

素戔嗚尊を祀る古い神社に、兵庫県姫路市の広峯(ひろみね)神社があります。その神社から、『牛頭天王』(広嶺忠胤:著、広峯神社:1918年刊)という本が出版されていて、牛頭天王の名前の由来について書かれているので、少しご紹介しましょう。

それによると、当時すでに、曽尸茂梨(ソシモリ=素戔嗚尊の朝鮮での居住地)は韓国江原道の春川(チュンチョン)にある牛頭山であるという説があったそうです。ちなみに、春川は、ドラマ「冬のソナタ」のロケ地として有名だそうです。

そこで著者は、春川で現地調査を行ない、「牛頭」という字を「ソーシルモイ」と発音すること、「ソーシルモイ」の古称が「ソーモリ」であったこと、「牛の頭」なら「ソーシモリ」になることを確認したそうです。

以上のことから、素戔嗚尊が牛頭天王とよばれたのは、かつて「牛の頭」という場所に住んでいたためであって、どうやらインドの牛頭天王とは何の関係もないようです。

一方、日本の神話では、素戔嗚尊は、天照大神(あまてらすおおみかみ)、月読尊(つくよみのみこと)と並ぶ貴神とされ、日本書紀によると、父親である伊奘諾尊(いざなぎのみこと)から「天下を治すべし」(あめのしたをしらすべし=地上を治めなさい)と命令されています。

しかし、日本に来た素戔嗚尊は、八岐大蛇(やまたのおろち)を退治したとはいえ、出雲という小国の王にすぎなかったと思われます。

このあたりのギャップをどう理解すべきか、少し悩ましいところですが、これに関しては、『異境備忘録』(宮地水位:著、神道天行居:1940年刊)という本に参考になることが書かれているのでご紹介しましょう。なお、著者の宮地水位という人は、異境とよばれる不思議な世界に自由に出入りすることができた人物です。

それによると、西洋の幽界(名前は「ブラテリー」または「竺半界」)は、支那(中国)の仙界の500倍の広さがあり、そこを治めている神を「ゲートルサンダマリ神」というそうです。そして、「ゲートルサンダマリ神」は、「ゲートル神」と「サンダマリ神」の二神のことで、「サンダマリ神=素戔嗚尊」なのだそうです。

ちなみに、「ゲートル神」は、天の岩戸開きで妙案を考えた思兼神(おもいかねのかみ)だそうです。

これを信じるなら、素戔嗚尊は、広大な西洋の幽界の主宰神であり、これはある意味、「天下を治すべし」という日本書紀の記述どおりと考えられます。ひょっとすると、古事記や日本書紀には、天上界のことが地上の現実の歴史と入り混じった状態で記録されているのかもしれませんね。

ところで、素戔嗚尊に関しては、その霊力の強さをうかがわせる有名な伝説があります。

その伝説とは、「素戔嗚尊(別名:武塔天神)が南海に結婚相手を探しに行った際に、日が暮れたので宿を借りようとしたが、裕福な巨丹将来(こたんしょうらい)はこれを断り、貧乏な蘇民将来(そみんしょうらい)は素戔嗚尊を喜んで泊めた。8年後、素戔嗚尊は蘇民将来の家に来て、彼に茅(かや)の輪を授けた。その夜から疫病が大流行して多くの人が死んだが、蘇民将来は無事だった。」というものです。(『東亜古俗考』(藤原相之助:著、春陽堂書店:1943年刊)より)

全国の神社で見られる茅(ち)の輪くぐりは、この伝説が起源だそうです。また、東北地方では、奇祭として有名な蘇民祭が各地で催されますが、それもこの伝説が起源だそうです。さらに、京都三大祭りの一つとして有名な祇園祭りも、素戔嗚尊の強い霊力によって疫病を鎮めるのが目的だそうです。

古事記や日本書紀を読むと、素戔嗚尊は乱暴者というイメージが強いのですが、これは、素戔嗚尊の霊力の強さを強調するための演出なのでしょうか? いずれにしても、この神の霊力が日本建国に必要不可欠だったことは間違いないようです。

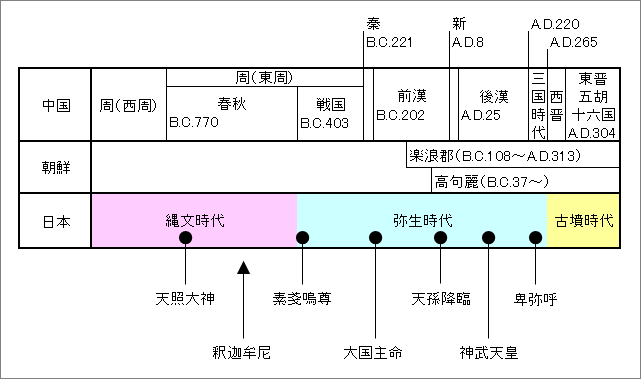

最後に、これまでのことをまとめて年表にしてみました。

◆天照大神は、高天原の主宰神ですが、縄文時代に日本に生まれ、お釈迦さまよりも前に真理を説いた人だと思われます。(参考:「1.神の道」)

◆素戔嗚尊は、広大な西洋の幽界の主宰神ですが、朝鮮半島に生まれ、紀元前4世紀の初め頃に日本に渡ってきた渡来人だと思われます。

◆大国主命は、死者の行くべき所を見定める尊い神ですが、素戔嗚尊の六世孫として日本に生まれ、紀元前200年頃に活躍し、日本の基礎を築いた人だと思われます。

◆瓊瓊杵命(ににぎのみこと)は、大地の神霊界の主宰神ですが、天照大神の孫として生まれ、紀元前20年頃に地上に降臨したと思われます。(参考:「2.天孫降臨」)

◆神武天皇は、やはり尊い神ですが(『異境備忘録』によると、「左察判鑑」という高い位の神)、瓊瓊杵命の曾孫として生まれ、2世紀の初め頃に日本を統一した人だと思われます。(参考:「3.神武天皇」)

また、これらのリーダーをサポートした人々の中にも、天上界において尊い神だった人が多数いたはずです。結局、こういった尊い神々の偉大な力を結集することによって、神国日本が徐々に形成されていったのではないでしょうか。 (2013年7月28日)

12.迦毛大御神(かものおおみかみ)

以前「10.日本の建国」でご紹介した大国主命(おおくにぬしのみこと)には、阿遅鉏高日子根神(あじすきたかひこねのかみ)という息子がいましたが、この神は、別名「迦毛大御神」とよばれていました。

古事記では、大御神という尊称を持つ神は、伊邪那岐大御神と天照大御神、および迦毛大御神の三柱だけであり、迦毛大御神は天照大御神に匹敵する偉大な神ということになります。しかし、なぜそうよばれるのか詳しい理由はあまり知られていないようです。

なお、この神は、古事記の別の個所では、「阿遅志貴(あぢしき)高日子根神」とも書かれています。また、日本書紀では、「味耜高彦根神」という別の漢字があてられています。そして、この神は鴨(賀茂)族の祖とされますが、この一族は非常に有力な氏族だったようです。

この阿遅鉏高日子根神に関して、『八幡大神伏敵原縁』(松田敏足:著、1907年刊)という本に面白いことが書かれています。

「味式高日子根大神、一(また)の御名を積羽八重事代主神(つみはやえことしろぬしのかみ)と申すなり」

ちなみに、「積羽八重事代主」というのは、鳥の羽根のように幾重にも重なった多くのことを知り、主宰するという意味だそうです。この事代主神というのは、やはり大国主命の息子で、「えびす様」として有名ですが、一般的には阿遅鉏高日子根神とは別人と考えられています。しかし、

阿遅鉏高日子根神 = 事代主神

ということに気がつくと、阿遅鉏高日子根神がなぜ迦毛大御神とよばれたかという理由が明確になります。

日本書紀によると、事代主神は、神武天皇の皇后、媛蹈鞴五十鈴媛命(ひめたたらいすずひめのみこと)の父親とされています。また、事代主神は、天皇を守護する重要な神として「八神殿」に祀られており、大和朝廷にとって非常に重要な神であったようです。

古事記には、「この阿遅鉏高日子根神は、今、迦毛大御神と謂(い)ふぞ。」と書かれており、古事記が編纂された西暦712年当時、出雲出身の神が「迦毛大御神」と尊称されていたのは不思議ですが、阿遅鉏高日子根神が事代主神と同一人物であれば、その疑問も解消します。

さらに、事代主神は託宣の神としても有名でした。

◆長田神社

事代主神を祀る神社に兵庫県神戸市の長田神社がありますが、この神社は、神功皇后が新羅から帰国する途中、事代主神より「私を長田の国に祀れ」という御託宣があったことから創建されたそうです。ちなみに、長田神社のホームページには、事代主神の御神徳は「広大無辺」であると書かれています。

また、壬申の乱(西暦672年)のときには、大海人皇子(後の天武天皇)を守護するという事代主神の御託宣があったそうです。つまり、事代主神は、時代を超えて天皇家を守護する神だったわけです。しかも、事代主神の働きはこれだけではなかったようです。

◆三島鴨神社

事代主神を祀る神社には、他に摂津の三島鴨神社があります。この神社は、全国の三島神社の元祖だそうですが、祭神は、大山祇神(おおやまづみのかみ)と事代主神の二柱です。なお、大山祇神は、大山積神と書かれる場合もあるそうです。

この神社の祭神について、摂津の郷土史をまとめた『摂津』(太田亮:著、磯部甲陽堂:1925年刊)という本には、大山積神と鴨御祖大神(かものみおやのおおかみ)と書かれています。これは、鴨族の祖とされる阿遅鉏高日子根神が事代主神であるという説を支持しているように思われます。

◆大山祇神社

三島鴨神社のもう一柱の祭神である大山祇神は、愛媛県今治市大三島の大山祇神社にも祀られています。愛媛県神社庁のホームページによると、大山祇神社は、全国10,326社の大山積神を祀る神社の総本社だそうで、大山積神の御神徳がいかに広大か、神社の数からも窺い知ることができそうです。

この神社では、祭神名を大山積大神とし、別名「日本総鎮守三島大明神」ともよばれているそうです。この「日本総鎮守」の称号は平安時代に朝廷から賜ったそうで、古くから非常に崇敬されていたことが分かります。

この大山積神について、『八幡大神伏敵原縁』には、「事代主神も常に山々にまして地方人民を守治し給ひしより此大山積神或は大山咋神とも云ひし」と書かれています。つまり、事代主神の別名が大山積神(大山祇神)だったということです。

そこで、大山祇神社に祀られている大山積神について調べてみると、『古風土記逸文考証』(栗田寛:著、帝国教育会出版部:1936年刊)という本に、釈日本紀に引用されている伊予国風土記の次のような記述がありました。

「此神自百済国度来坐、而津国御島坐」

この神は百済の国より渡り来まして、津の国の御島(みしま)にませり

津の国の御島とは摂津の三島鴨神社の地と考えられるので、大三島の大山祇神社の神は、最初、百済から海を渡って摂津の三島鴨神社の地にやってきたことになります。もし、この神を祀るために鴨族が三島鴨神社を創建したのであれば、大山積神が鴨族の祖神(鴨御祖大神)であったと考えることは可能でしょう。

以前、大国主命が朝鮮半島でも活動していた可能性があることをご紹介しましたが、その息子である事代主神も朝鮮半島で活躍していた可能性は大いにあると思われます。ひょっとすると、事代主神は、死後、朝鮮半島で山の神として祀られていたため、大山積神とよばれたのかもしれません。

また、『大三島と大山祇神社』(赤尾政雄:著、以文会:1921年刊)という本によると、大山積神は、別名が和多志の神(航海の神)、御鉾神(戦の神)、大水神(水利の神)、大里神(農業の神)、山神、酒解神(さかとけのかみ)と非常に多く、御神徳が「広大無辺」とされる事代主神と同一神であったとしても不思議はないようです。

◆えびす神社

多くのえびす神社に事代主神が祀られていることも、事代主神が海外で活躍していたことを示唆しています。えびす神とは、海を渡ってきた神を意味するそうで、当時の人は、海を渡ってきた大山積神が事代主神であることを知っていたため、事代主神をえびす神社に祀ったのかもしれません。

以上の話を総合すると、

迦毛大御神 (阿遅鉏高日子根神) = 事代主神 = 大山積神 = 日本総鎮守三島大明神

ということになります。これで、出雲出身の阿遅鉏高日子根神が、天照大御神に匹敵する偉大な神として「迦毛大御神」とよばれていた理由が明確になったのではないでしょうか? また、神界においては出雲族とか天孫族とかいった区別はなく、尊い神々が一致協力して日本を守護してこられたのだと思います。 (2013年12月22日)

13.稲荷大神(いなりおおかみ)

日本を守護される神様は迦毛大御神以外にも大勢おられるようですが、なかでもご利益があるとされるのが、お稲荷様として有名な稲荷大神です。稲荷神社の総本宮とされる伏見稲荷大社(京都市伏見区)のホームページを見ると、主祭神は宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)とされています。

この伏見稲荷大社について、「あなたの知らない伏見稲荷山」というサイトに面白い記事が載っているので少しご紹介しましょう。

まず、伏見稲荷大社というと、まるでトンネルのように長く続く無数の鳥居が有名ですが、これらはすべて現実にご利益があったため奉納されたもので、高額なものは500万円もするそうです。ちなみに、稲荷山にはいくつもお社があるそうですが、最もご利益があるのは「熊鷹社」だそうです。

また、信者の方たち(講員さんとよぶそうです)は、何らかの神秘体験があって信仰されているそうで、信者と神霊が直接結びついているのが稲荷信仰の特徴だそうです。

さて、本題の稲荷大神についてですが、このサイトによると、稲荷信仰をする人々の間では、伊勢外宮の「豊受大神」(とようけおおかみ)のことであるとされているようです。

豊受大神は、『神祇読本』(滋賀県神職会:1940年刊)という本によると、倉稲魂神(うかのみたまのかみ)という別名をもつ食物(=うか)のみたまの神であり、この神様が農業を創始されたそうです。詳細については諸説あるようですが、いずれにしても、天照大御神とともに奉斎される非常に重要な神様です。

ところで、同じサイトに、「千里眼と二つの人格」というエピソードが載っているのですが、それによると、伏見稲荷山に参拝しようとしても、トラブルが発生して絶対に行くことができない女性がいるそうです。

その理由は、彼女がかつて神であり、神罰によって人間界で輪廻転生を繰り返していて、神界も恐れるほどの力があるためだそうです。実際、彼女には千里眼の超能力があり、彼女を見た霊能者は、彼女の背後に見える黒龍の軍団に恐れをなして例外なく逃げ出すのだそうです。

このエピソードを読んで思ったのですが、もし本当に稲荷大神が豊受大神なら、天照大御神に並ぶような偉大な神様ですから、いくら力があるとはいえ、たった一人の人間を恐れるというのはちょっと不自然な感じがします。

一方、『天之理』(安本房造:著、安本房造:1926年刊)という、天理教の教理を解説した本には、

「山城国伏見に鎮座まします稲荷神社と云うは往古(むかし)即ち神代之時天の親神始めて人間に米を与えられたる時、種配りを命ぜられたる神なり。心正直にして克(よ)く勤労せられし故、米の神様と成玉ふ(なりたまう)」

と書かれています。つまり、稲荷大神は、かつて(縄文時代か?)地上に生きていた人物で、誠実に種籾(たねもみ)を配って歩いたため、死後、人々を豊かにする神様となられたようです。もし、上述のエピソードが本当なら、こちらの説の方がもっともらしい感じがしますが、皆さんはどう思われますか? (2014年10月23日)

14.国常立尊(くにとこたちのみこと)

日本書紀には、天地の中に最初に現われた神が「国常立尊」であると書かれています。どうやら、この神様が創造神のようなのですが、この神様が何をどうされたのか、日本書紀にはまったく書かれていません。そこで、他に「国常立尊」について書かれている文献がないか調べてみました。

まず、「6.天理王命」でご紹介した天理教には、「泥海古記」(どろうみこうき)という人類創造のお話が伝わっています。それによると、昔、この地球は一面泥の海で、とても味気ない世界だったそうです。そこで、神様は人間たちの「陽気暮らし」を見たいと思って、人間を創ることにしたのだそうです。

この創造神の名前について、天理教の聖典である『おふでさき』には、次のように書かれています。

「しかときけこのもとなるとゆうのハな くにとこたちにをもたりさまや」 (第十六号の12)

(しかと聞け この元なると言うのはな 国常立に面足様や)

つまり、「くにとこたちさま」と「をもたりさま」の二柱の神様が人類を創造されたということです。ちなみに、日本書紀では、8番目に登場する神様が「面足尊」(をもたるのみこと)です。

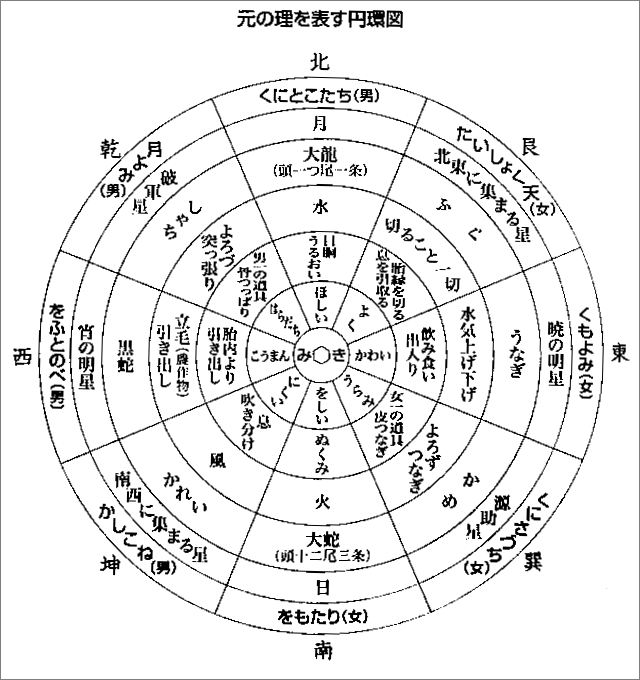

また、『天理教綱要』(昭和5年版、天理教道友社:1930年刊)という本には創造神の姿も紹介されていて、「くにとこたちさま」は、頭(かしら)一つ尾一つの大龍、「をもたりさま」は、頭(かしら)十二、三剣の尾の大蛇の姿をしているそうです。

そして、「くにとこたちさま」は月の神様(男神)、「をもたりさま」は日の神様(女神)で、この月日両神(つきひりょうじん)が、約9億10万年前に、一面泥の海だった世界を見渡し、道具となる生き物を引き寄せて人類の原型を創ったのだそうです。『おふでさき』には、そのあたりのことが次のように書かれています。

「このよふのしんぢつの神月日なり あとなるわみなどふくなるそや」 (第六号の50)

(この世の真実の神 月日なり あとなるはみな道具なるぞや)

一方、「8.艮の金神」でご紹介した大本教でも、『伊都能売神諭』(いづのめしんゆ)という本に天地創造のお話が伝わっています。「霊界物語ネット」というサイトに公開されている資料によると、

「この地の世界の初りは世界一体に泥海で在(あ)つて、光りも温(ぬく)みも何ものもなかりたぞよ。」

と書かれていて、基本的に天理教と同じことを言っているようです。そして、創造神については次のように書かれています。

「その泥の世界に身の丈(た)けは五百丈ばかり、身の太さは三百丈程も在る蛇体の荒神が住居(すまゐ)して居られたのが、御精神の良い大神様の前身で、是が五六七(みろく)の大神様と御成り遊ばしたので在るぞよ。誠に長閑(のどか)やかな御神姿(おすがた)で、鱗(うろこ)は一枚もなし、角も一本もなし、体の色は青水晶のやうな立派な神様で、天地の元の祖神(をやがみ)と成られたので在るぞよ。」

つまり、創造神は、「ミロクの大神」というお名前で、全長約1.5km、胴回り約900m(直径約300m)の大蛇の姿をしていたということです。また、この神様の別名は「ツキの大神」だそうです。そして、この「ミロクの大神」の女房役となられたのが、

「十六本の頭に角が生(は)えて、其(その)角の先から大変な光りが現はれて居る神様」

で、この神様が後に「日の大神」となられたそうです。したがって、大本教の「ミロクの大神」が、天理教の「くにとこたちさま」であり、大本教の「日の大神」が、天理教の「をもたりさま」であると考えられます。そして、ここからがややこしいのですが、大本教ではもう一柱の神様が現われます。

「其所(そこ)へ艮の金神の前身国常立尊の荒神が現はれて、世界を造り遊ばす御手伝(おてつだい)を命(さ)して下されと御願(おねがい)申上げたので在りたぞよ。」

そこで、「ミロクの大神」と「日の大神」は、八百万(やおよろず)の神々を集めて大集会を催します。そして、協議の結果、「国常立尊」を地の造り主とすることが決まり、この神様が地の主宰神となって泥海を固め、現在のような陸と海に分かれた世界を造り上げたのだそうです。

したがって、大本教の「国常立尊」は、天理教の「くにとこたちさま」とは異なる神様なので、誤解のないように表にまとめてみました。なお、大本教の「国常立尊」の姿は、「頭(かしら)に八本角の生(は)えた鬼神(おにかみ)の姿」なのだそうです。

| |

天理教 | 大本教 |

|---|---|---|

| 月の大神 | くにとこたちさま(国常立尊) 頭(かしら)一つ尾一つの大龍 |

ミロクの大神 身の丈は五百丈ばかり(約1.5km) 身の太さは三百丈程(約900m)も在る蛇体の荒神 鱗は一枚もなし、角も一本もなし 体の色は青水晶のやう |

| 日の大神 | をもたりさま(面足尊) 頭十二、三剣の尾の大蛇 |

十六本の頭に角が生(は)えて、其(その)角の先から大変な光りが現はれて居る大蛇神 |

| 艮の金神 | - | 国常立尊、 地の造り主 頭に八本角の生えた鬼神(おにかみ) |

結局、日本書紀の「国常立尊」は、天理教の「くにとこたちさま」であり、大本教の「ミロクの大神」ということになります。この神様が中心となって働かれた結果、現在の世界が形作られたようです。そして、ここからは私の想像ですが、「国常立尊」のさらにその上には、この宇宙を創造された真の創造神がおられるのだと思います。

なお、天理教によると、奈良県天理市にある天理教本部所在地は、人類創造の場所であり、大本教によると、京都府綾部市にある大本教本部所在地は、「月の大神」と「日の大神」が天を固めるために上られた場所なのだそうです。どうやらこれが、日本が神国である本当の理由のようです。 (2014年12月1日)

15.人類創造

「6.天理王命」や「14.国常立尊」で ご紹介したように、天理教には人類創造に関する説話が伝わっていて、これを「泥海古記」(どろうみこうき)とよびます。前回は創造神について解説したので、今回は「泥海古記」について少し詳しく解説したいと思います。

天理教には、自動書記によって書かれた『おふでさき』(天理教の聖典)がありますが、これには、人類創造に関して次のように書かれています。

「このよふのにんけんハみな神のこや 神のゆう事しかときゝわけ」 (第三号の97)

(この世の人間はみな神の子や 神の言う事しかと聞き分け)

「このよふのはぢまりだしハとろのうみ そのなかよりもどちよばかりや」 (第四号の122)

(この世の始まりだしは泥の海 その中よりも鰌(どじょう)ばかりや)

「このどぢよなにの事やとをもている これにんけんのたねであるそや」 (第四号の123)

(この鰌(どじょう) 何の事やと思うている これ人間の種であるぞや)

「このものを神がひきあけくてしもて だん/\しゆごふにんけんとなし」 (第四号の124)

(このものを神が引き上げ食ってしもうて だんだん守護を人間となし)

「いざなぎといざなみいとをひきよせて にんけんはぢめしゆごをしゑた」 (第六号の31)

(いざなぎ と いざなみ とを引き寄せて 人間始め 守護を教えた)

「このもとハどろうみなかにうをとみと それひきだしてふう/\はちめた」 (第六号の32)

(この元は泥海なかに魚と巳(=蛇)と それ引き出して夫婦始めた)

「このものにどふくをよせてたん/\と しゆこふをしゑた事であるなら」 (第六号の36)

(このものに道具を寄せてだんだんと 守護を教えた事であるなら)

「このどふくくにさづちいと月よみと これみのうちゑしこみたるなら」 (第六号の37)

(この道具 くにさづち と 月よみ と これ身の内へ仕込みたるなら)

「くもよみとかしこねへとをふとのべ たいしよく天とよせた事なら」 (第六号の38)

(くもよみ と かしこね と をふとのべ たいしょく天 と寄せた事なら)

「このよふのしんぢつの神月日なり あとなるわみなどふくなるそや」 (第六号の50)

(この世の真実の神 月日なり あとなるは皆道具なるぞや)

「しかときけこのもとなるとゆうのハな くにとこたちにをもたりさまや」 (第十六号の12)

(しかと聞け この元なると言うのはな 国常立に面足様や)

また、これ以外にも様々な伝承が残っていて、それらを要約すると、天保九年(西暦1838年)から数えて「九億九万九千九百九十九年」前に、当時は海の底だった奈良県天理市にある天理教本部所在地において、「くにとこたちさま」と「をもたりさま」が、近くを泳いでいた「うを」(魚=いざなぎ)と「み」(巳=白蛇=いざなみ)を引き寄せて、人間の男女の雛型となることを承知させたそうです。

次に、突っ張ることが得意な「しゃち(または、鯱ほこ)」(=月よみ)、踏ん張りが強く皮が堅い「かめ」(=くにさづち)、前にも後ろにも出入り自由な「うなぎ」(=くもよみ)、身が薄く風を起こすのに便利な「かれい」(=かしこね)、中毒を起こして縁を切る「ふぐ」(=たいしょく天)、勢が強く引っ張ってもちぎれない「くろくつな」(黒蛇=をふとのべ)を引き寄せ、人間の道具となることを承知させたそうです。

最後に、人間の魂の雛型として「九億九万九千九百九十九体」の「どちよ」(鰌)を引き寄せ、人間の道具となることを承知させた後、創造神は道具となる生き物を食べて味わい、「うを」と「み」に道具を仕込んで男女の雛型をつくり、「うを」には「くにとこたちさま」が、「み」には「をもたりさま」が、それぞれ入り込んで子を宿し込み、「九億九万九千九百九十九人」の子どもを産みおろしたそうです。

産まれた子どもは、最初は五分(約1.7cm)だったものが、99年かけて三寸(約10cm)まで成長し、すべて亡くなります。こういった産みおろしを3回繰り返した後、人間の魂は、虫類、鳥類、畜類などに八千八度(たび)生まれ変わり、最後に女猿(めざる)が一匹だけ生き残りました。

この女猿が、男5人、女5人の子を産み、これが人間のはじまりとなりました。子は三寸(約10cm)から八寸(約26cm)に成長して5組の夫婦となり、男女10人の子(計50人)を産みました。その後、これらの子がさらに夫婦となって繁殖を続け、体格も次第に大きくなっていきました。

実はそれまでは、我々の祖先は水中で生活していたのですが、身長が五尺(約1.5m)になったときに陸上生活に戻ったそうで、それは天保九年(西暦1838年)から数えて「九千九百九十九年」前だったそうです。そして、それから6000年をかけて、神は人間に様々なことを教えていったのだそうです。

以上が「泥海古記」の概要ですが、ダーウィンの『種の起源』が出版されたのが1859年ですから、それよりも早く、江戸時代に奈良の田舎の主婦が進化論を説いていたことに驚かされますね。また、「この世の人間はみな神の子や」と宣言していることに感動を覚えるのは私だけではないと思います。

「泥海古記」についてさらに詳しく知りたい方は、『天之理』(安本房造:著、1926年刊)、『天理教泥海古記釈義』(関時発:著、泥海古記釈義刊行会:1926年刊)、『泥海古記』(安江明:編、天祐社:1928年刊)、『天理教綱要』(天理教道友社:編、1930年刊)、『甘露台十八話』(岩井尊人:著、天理教道友社:1935年刊)といった本が国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧可能なので、これらをご覧ください。

また、おとぎ話のような「泥海古記」を現代科学の視点から検証している『中山みき 泥海古記の真実』(植田義弘:著、学研パブリッシング:2013年刊)という本も出版されています。これによると、当時の数の表現方法から推察して、「九億九万九千九百九十九年」は9億9999万9999年のことだと思われるそうです。つまり、約10億年も前に人類の原型が形づくられたということです。

そして、この著者は、「10億年前」を現在の科学で解釈した時期はカンブリア紀前後(6億年~4億年前)であり、それ以前の生物は雌雄未分化であったと推測しています。また、引き寄せた道具の意味は、体内器官の機能をイメージする具体的なシンボル、またはDNAであろうと推測しています。

さらに、この本には、人間の魂が「虫類、鳥類、畜類」などに生まれ変わったことについて、爬虫類が空を飛ぶように進化したのが鳥であるから、「虫類」は爬虫類に違いないという指摘があります。確かに、ヘビ(蛇)という漢字は虫偏ですから、昔の人は爬虫類を「ムシ」と認識していたようです。

この本には、創造神と道具の神々のことを分かりやすくまとめた図表があるので、ご紹介しておきます。

この円環図は、創造神や道具となった神々による人体の守護と、人間が日常生活で知らぬ間に積んでしまう心の埃(ほこり)との関係も説明していて、病気から心の在り方を反省するのに使うこともできます。例えば、消化器系の病気は「くもよみ」様のご守護なので、自分の口だけがかわいいという埃が心に積もった結果と考えるわけです。

「泥海古記」で興味深いのは、人類が約1万年前まで水中で生活していたと説いていることです。これは、アクア説(水生類人猿説)と合致しており、「泥海古記」が単なるおとぎ話などではなく、科学的な批判にも耐えうる真実の物語であることを示唆しているように思われます。

なお、アクア説は、エレイン・モーガン(Elaine Morgan)という女性が、サルと人間の違いを説明するために提唱した説で、人類の祖先は一時期水中で生活していたというものです。この説によって、以下のように、人間の様々な身体的特徴が説明できるそうです。

1.水棲哺乳類は一般的に体毛がない。アクア説は、人間が体毛を失った理由を無理なく説明できる。

2.直立二足歩行は、水に浸かった時に頭だけを出すのに有効である。サルも水中では直立して歩く。

3.頭髪が長いのは、体が水に浸かっている時に、露出している頭部を太陽光から守るためである。

4.皮下脂肪は、水中で体温を保つのに都合がよい。他の霊長類には皮下脂肪は見られない。

5.水中では嗅覚が役に立たないため、衰えた。また、人の鼻の穴が下を向いているのは防水のため。

6.上唇の上の溝(人中)を持つ霊長類は人間だけである。この部分を鼻孔に密着させていた名残か?

7.手足に水かきの痕跡を持つ人がいる。これは、類人猿には全く見られない。

8.生後間もない乳児は水を怖がらず、水中で反射的に息を止める能力を持っている。

アクア説は、学会からは無視されているそうで、これが定説となるのはまだ先のことでしょうが、将来、海底の発掘調査が進んで水中生活の痕跡が発見され、アクア説の正しさが裏付けられれば、世界中の人が「泥海古記」に注目するようになるかもしれませんね。 (2016年1月30日)

16.言霊の秘密

日本には、言霊(ことだま)といって、言葉に霊力が宿っているとする考え方が古くからありました。例えば、万葉集には、次のような柿本人麻呂の歌が載っています。(『万葉集論究 第一輯』(松岡静雄:著、章華社:1934年刊)より)

原文: 「志貴嶋 倭國者 事靈之 所佐國敍 眞福在與具」

読み下し文: 「磯城島(しきしま)の 大和の国は 言霊の助くる国ぞ ま幸(さき)くありこそ」

松岡静雄訳: ヤマトの国は言霊の助ける国であるぞよ。幸福で暮されよ

なお、「磯城島の」は、天皇の敷き坐(いま)す国という意味の、ヤマトにかかる枕詞

山上憶良も、大和の国は「言霊の幸(さき)はふ国」と詠んでいて、古代の人は、言霊に、国家を助け幸福にする力があると考えていたことが窺えます。

また、以前、「不思議コラム-21.神代文字」でご紹介したように、アイウエオの五母音を基礎とする五十音図は、日本人の発案によるものであり、その発生は神代の時代まで遡(さかのぼ)る可能性があります。したがって、五十音図には、我々の知らない言霊の秘密が隠されているのかもしれません。

この五十音図に隠された言霊の秘密について考察する際に非常に参考になるのが、『言霊 御鏡ノ解 万教ノ源』(山腰明将:著、明生会:1940年刊)という本です。この本の主張をいくつかご紹介しましょう。

◆古事記の暗号

1.宇宙万物を構成する一番根本のものを「宇宙霊」と名づけるとすると、この「宇宙霊」の別の名前が「コトタマ」である。(なお、「コトタマ」は、五十音の個々の音を指す場合に用い、「コトダマ」は、「コトタマ」の連結物である言葉(単語)を指す場合に用いられるようです。)

2.古事記には、言霊の秘密が暗号で書かれている。例えば、序文に、「鏡を懸け珠を吐きて、百王相續ぎ」とあるが、伊勢の神宮の御鏡は、顔を見るためのものではなく、言霊を写し出す表現物といった意味であり、「珠を吐く」とは、言霊を吐き出すということ。また、百王というのは、天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)から須佐之男命(すさのをのみこと)までの八雷神を除く百の神様のこと。

3.五十が元で百になるので、百の根底は五十神、「イソノカミ」(石上)。天之御中主神から火之迦具土神(ひのかぐつちのかみ)までで五十神。(この五十神が五十音に対応する。)次の五十神は思想構成。この百神に鑑(かんが)みて仕事をするので、御鏡と申す。

4.鏡餅のモチは「モモノミチ=百の道」という意味で、これを鏡たる音図にして忘れないよう憶えろという意味で元旦から鏡餅を飾る。

5.鏡餅が紅白であるのは、紅白=「ヒシロ」(ヒ=緋、アカネ)で、百という字(一と白)を表わすため。

つまり、この本によると、百という数字は五十音図を意味する暗号で、古事記や、古くから伝わる日本の風習には、五十音図を忘れるなというメッセージが込められているのです。また、言霊の内容が保存されているのは、日本だけなのだそうです。

なお、五十音といっても、現在ではヤ行とワ行に欠落が見られますが、これは時代とともに日本語の発音が変化して他の音と同化したためで、古代においてはきちんと五十の音が識別されていたそうです。それを示すのが、次の平安時代初期の五十音図です。

平安時代には、サンスクリット語の仏教経典を読むための学問(悉曇学=しったんがく)が発達し、発音に関する知識も豊富になったそうです。

『音図及手習詞歌考』(大矢透:著、大日本図書:1918年刊)という本によると、この頃には、漢字の発音を借りて、左図のような漢字の五十音図が作成されていました。

これを見ると、漢字の重複が見られないので、当時の五十音はすべて異なる発音だったと思われます。

また、悉曇の表から当時の発音が分かるのですが、それによると、サ行は「シャシシュシェショ」、ハ行は「パピプペポ」、ワ行はVの発音、すなわち、「ヴァヴィヴヴェヴォ」だったそうです。

【平安時代初期の五十音図】(画像は『音図及手習詞歌考』より)

さて、話を鏡餅のことに戻し、橙(ダイダイ)と昆布の意味をご紹介しましょう。

6.鏡餅の上に橙をのせるのは、子孫が代々続くという意味で、色は伊邪那岐命(イザナギのみこと)のキ(黄)色、その下の昆布は子が殖える(コフ)という意味で、色は伊邪那美命(イザナミのみこと)のミ(緑)色をしている。

なお、伊邪那岐・伊邪那美命は、多くの島々や神々を産んだことで有名で、ある意味この世界の基礎を築いた夫婦の神様です。『言霊 御鏡ノ解 万教ノ源』によると、古事記の国産み神話で、妻の伊邪那美命が夫の伊邪那岐命に先に声を掛けたところ、水蛭子(ひるこ=骨のない子?)が生まれたのには意味があるそうです。

次の図は、「コトタマ」の意味を表わす音性表で、右端の基本態の「アオウエ」が母音で、最下段の「イ」行=「チキシヒヰミリニ」が父音です。水蛭子の物語は、父音を先に発声しないと、「タトツテ」から「ナノヌネ」までの三十二の子音をうまく生み出すことができないということを表わしているのだそうです。

つまり、例えば「カ」は、父音の「キ」を発声してから母音の「ア」を発声すればうまく発音できるが、母音の「ア」を発声してから父音の「キ」を発声しても、「カ」にはならないということを、水蛭子の物語として表現したということです。現代流に説明すれば、k+a=ka ということですね。

この最下段の「イ」行が日本語の発音の基礎になるという説は、なかなか興味深い考え方だと思われます。次に示すように、「イ」行が先頭に書かれた音図も存在するので、「イ」行を特別視する何らかの理由が存在したのは間違いないようです。

【カタカナで書かれた平安時代後期の音図】

『音図及手習詞歌考』(大矢透:著、大日本図書:1918年刊)より

左の図は、醍醐三宝院において、著者の大矢氏が「孔雀経音義」という本の巻末に付記されているのを発見したものです。

これが書かれた時代は、寛弘(西暦1004年-1011年)から万寿(西暦1024年-1027年)の間と推定されるそうで、著者は、この文献を、仮名で書かれた日本最古の五十音図と判断しています。

これを見ると、文字が「イオアエウ」の順番で書かれているので、これは、古代において「イ」行に特別な意味があったという記憶を伝えているのかもしれません。

なお、この音図は、カタカナの起源を考える上でも参考になります。

すなわち、これを先程の漢字の五十音図と比較すると、「ケ」は計の旁(つくり)、「タ」は多の一部、「テ」は天の一部、「ヒ」は比の旁、「ホ」は保の旁、「ワ」は和の偏、「ヱ」は惠の上部、「リ」は利の旁、「ロ」は呂の上部を用いています。

また、本文の説明によると、「エ」は衣の略字、「ツ」は川だそうです。

したがって、漢字を起源とするカタカナが存在するのは間違いありません。しかし、禾が「ワ」に変化し、惠の上部が「ヱ」に変化したなどとは考えにくいでしょう。

それよりも、以前、「不思議コラム-26.岩戸蓋石」で豊国(とよくに)文字の正当性を検証しましたが、その新字体には、現在のカタカナに酷似したものが多数あります。

特に、ア、イ、キ、ク、ケ、コ、サ、シ、ス、ソ、テ、ト、ハ、ヒ、フ、メ、ユ、ラ、ル、レ、ワ、ヱ、ヲは瓜二つです。したがって、豊国文字の新字体をベースに、漢字の一部分も採用してカタカナが形成されたと考えるのが合理的だと私には思われるのですが、いかがでしょうか?

◆「五十」を「い」と読む理由

ところで、「五十」という言葉で思い当たるのが、「五十猛命」(いたけるのみこと)という神様です。そこで、「五十」を「い」と読む理由について調べてみました。

まず、『日本語源 上巻』(賀茂百樹:著、興風館:1943年刊)という本には、五十音について、

「五十音につきては先哲の説多し。中について堀秀成の説を摘記すれば、音は五十あるものなれば五十を息(イ)といふなり。」

と書かれています。また、『日本古語大辞典』(松岡静雄:著、刀江書院:1937年刊)という辞書の「イキ(息)(生)」の項を見ると、

「氣息を意味する原語はイで、之に活用語尾キが結びついて呼吸を意味するイキといふ語が出来たものヽやうである。其故に息吹をイブキといひ、イ(氣息)の靈(チ)といふ意を以てイノチ(生命)といふ語が分派せられたのであらう。」

と書かれています。つまり、古代には息を「い」と言っていて、五十音図が普及して日本語の発音の基本が五十音であるという認識が広まった結果、五十を「い」と読むようになったようです。

◆なぜ「いたけるのみこと」の「い」が「五十」なのか?

次に、「いたけるのみこと」の「い」に「五十」という漢字を当てるようになった理由を考えてみました。五十猛命は、紀伊国の一之宮、伊太祁曾(いたきそ)神社に祀られているので、「い」は「五十」ではなく「伊」でもよさそうに思われます。

その答えとして、以前、「不思議コラム-22.ウヱツフミ」でご紹介した、豊国文字で書かれた「ウヱツフミ」という古文書の説をご紹介したいと思います。

なお、「ウヱツフミ」は、そのすべてを信用することはできないのですが、所々に、現在では意味や由来が不明とされている言葉に関して、とても参考になる情報が埋もれているのです。

『上記鈔訳 歴史部 第一』(吉良義風:鈔訳、中外堂:1877年刊)という本によると、第十綴に、五十音図を創った神様のことが書かれています。その内容を、『ウヱツフミ 十 十一』(神代文化研究会:1935年刊)という本を参照しながら要約すると次のようになります。

「アイウヱヲ」の「いつごとのことたまのを」を基に、「おおやびこのみこと」が、「いそつらね」(五十連ね=五十音図)を創られた。そのため、この大神を、「いそたけるのみこと」(五十猛命)と申し上げる。

これを前述の話と統合すると、<かつて、五十音図を創られた神様を、「いそたけるのみこと」と申し上げた。その後、五十音図が日本中に広まって「五十」を「い」と読むようになり、「いたけるのみこと」と申し上げるようになった。>となりますから、それなりに筋が通った話になります。

◆イザナギ・イザナミの言霊

最後に、「イザナギ」、「イザナミ」という名称について考察してみました。

『原日本考』(福士幸次郎:著、白鳥書房:1942年刊)という本によると、埼玉県の金鑚(かなさな)神社は、八咫(やた)の鏡の破片が祀られているという言い伝えがある非常に古い神社ですが、名前の「さな」は実(ミ)や種を意味し、「かなさな」で、鈴という意味になるそうです。

そして、鈴を祭器として用いた場合の名称が、「さなぎ」(鐸)だそうです。また、「さなみ」というものが、「さなぎ」と相並んで存在したらしいと書かれています。ということは、「さなみ」も音を発する祭器であった可能性があるということです。

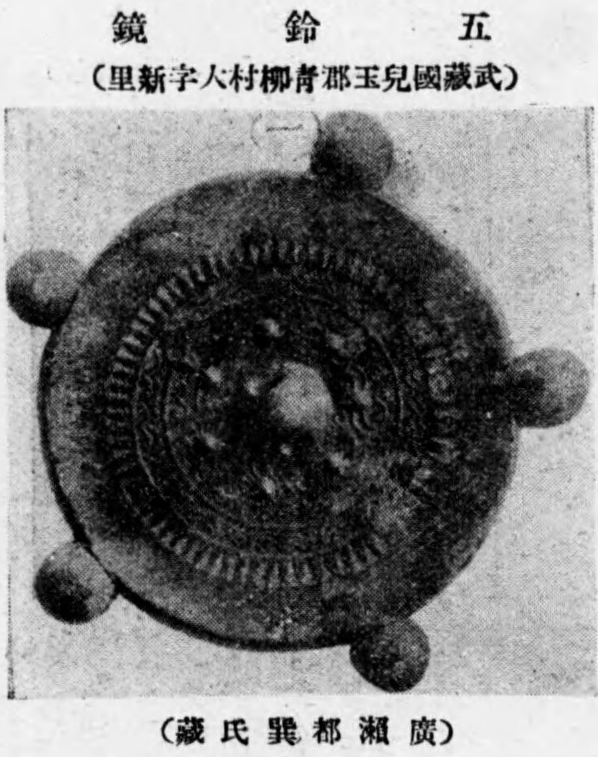

なお、鏡も、古代においては祭器として用いられたと考えられていますが、参考までに、縁に鈴をつけた鏡をご紹介しましょう。次の写真は、『日本考古学大系漢式鏡』(後藤守一:著、雄山閣:1926年刊)という本に載っている、5個の鈴がついた「五鈴鏡」で、これは日本各地で出土しているそうです。

さて、ここからは私の想像ですが、「イザナギ」、「イザナミ」という言葉は、非常に古い時代のものである可能性がありますから、その場合は、もし、先頭の「イ」が数を表わすとしたら、「五」を意味するのかもしれません。

そこで、前に述べたように、「さなぎ」=鈴であり、「さなみ」も音を発する祭器であったとすると、「イザナギ」、「イザナミ」の言霊は、5つの音、すなわち「アイウエオ」の五母音を意味したと考えることができるのかもしれません。

また、「3.神武天皇」でご紹介したように、後世の人が貴人に称号を奉るということもあったようですから、「イザナギ」、「イザナミ」という名称は、五十音図が普及した後に奉られた可能性もありそうです。

その場合は、先頭の「イ」は「五十」という意味で、「イザナギ」=「五十鈴」と考えることができるかもしれません。そうすると、「五十鈴」は五十音を意味する暗号と解釈することができそうです。また、「イザナミ」も同様ですから、結局、「イザナギ」、「イザナミ」の言霊は、五十音ということになります。

聖書には、初めに言葉があったと書かれていますが、ひょっとすると伊邪那岐・伊邪那美命は、二次的な創造神として、五母音、または五十音の「コトタマ」の霊力によってこの世界の基礎を築いていかれたのかもしれませんね。 (2016年8月28日)