不思議コラム(91~100)

91.第九惑星

「予言の解釈-9.黙示録の解釈」では、地球の軌道変化に関係すると思われる次のようなノストラダムスの予言、およびラ・サレットの告知をご紹介しました。

【ノストラダムスの予言】「そして十月に大きな周期がきて、だれもが地球は自然の運行を失ない、永久の暗黒の中に沈むと考えるほどのことが起きるのであります。」 (大乗和子:訳、『ノストラダムス大予言原典諸世紀』)

【ラ・サレットの第30の告知】「一年の四季が変わってくるでしょう。地は悪い産物しか生み出さなくなるでしょう。天体はその運行の軌道を見失なうでしょう。月はぼやけた赤味をおびた光を出し、火と水は地球の上で発作的な動きをひきおこすでしょう。そして、恐しい地震が山々を、都市をのみこんでしまうでしょう。」(鬼塚五十一:著、『ファチマ大予言』)

これらに描かれている災難について、その原因となる物理現象をあれこれと考えてみたのですが、もっとも可能性が高いのが第九惑星かもしれません。

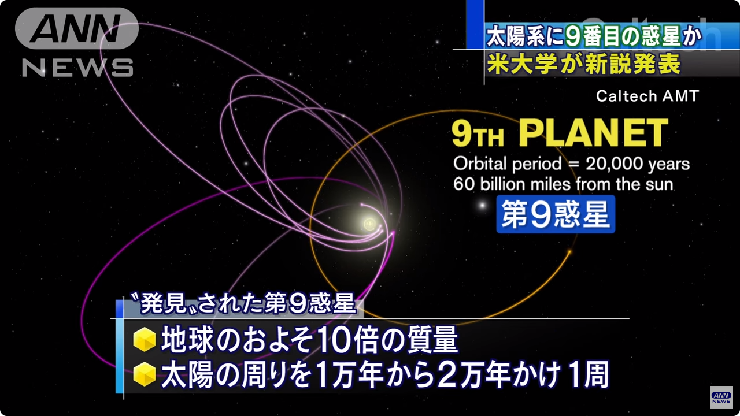

第九惑星については、2016年にANNが次のようなニュースを報じていて、質量が地球の約10倍という巨大な天体が太陽系に存在することが確実で、公転周期は約2万年、太陽からの距離は960億kmと推定され、非常に遠い場所をゆっくりと移動しているため、まだ観測することができないのだそうです。

この「発見」は、海王星よりも外側を周回する小天体のなかに、カイパーベルトとよばれる円環状の領域から大きく外れた軌道を持つもの(上図参照)が発見され、これがカイパーベルトの外側に存在する第九惑星の影響ではないかと考えられたことが発端となったそうです。

カリフォルニア工科大学のマイク・ブラウン氏(下図右側)は、この馬鹿げた考えを否定するため、同僚のコンスタンティン・バティギン氏(下図左側)に、第九惑星が存在すると仮定したシミュレーションを依頼したのですが、予想に反して、観測された軌道とそっくりになったそうです。

加えて、このシミュレーションによって、太陽系の惑星の公転面と垂直に交わる軌道を持つ小天体の存在が予測され、実際にそのような小天体が5個確認されたため、第九惑星の存在が確実視されることとなったのだそうです。

第九惑星がどのような姿をしているのか、まだ誰にも分かりませんが、地球のような岩石惑星か、木星のようなガス惑星か、あるいはメタンやアンモニア、水などが固化した氷惑星ではないかと考えられているそうです。

参考までに、太陽系内の8つの惑星について、太陽までの平均距離、公転周期、地球を1としたときの質量、密度、種類をまとめ、第九惑星と比較してみましたのでご覧ください。(数値は、『天文学辞典』(鈴木敬信:著、地人書館:1986年刊)より)

【太陽系内の惑星の諸要素】

| |

惑星名 | 太陽との平均距離 | 公転周期 | 質量(地球=1) | 密度 | 種類 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 水星 | 0.58億km | 0.24年 | 0.06 | 5.4g/cm3 | 岩石惑星 |

| 2 | 金星 | 1.1億km | 0.62年 | 0.82 | 5.4g/cm3 | 岩石惑星 |

| 3 | 地球 | 1.5億km | 1年 | 1 | 5.5g/cm3 | 岩石惑星 |

| 4 | 火星 | 2.3億km | 1.9年 | 0.11 | 3.9g/cm3 | 岩石惑星 |

| 5 | 木星 | 7.8億km | 12年 | 318 | 1.3g/cm3 | ガス惑星 |

| 6 | 土星 | 14億km | 29年 | 95 | 0.7g/cm3 | ガス惑星 |

| 7 | 天王星 | 29億km | 84年 | 15 | 1.3g/cm3 | ガス惑星 |

| 8 | 海王星 | 45億km | 165年 | 17 | 1.7g/cm3 | ガス惑星 |

| 9 | ? | 1050億km? | 2万年? | 10? | ? | ? |

なお、第九惑星の軌道は、太陽からもっとも遠い位置で1800億km、もっとも近い位置で300億kmと推定されているそうなので、これがどれだけ太陽に近づいたとしても、地球に影響を与えることはないと思われます。

しかし、今まで第九惑星の存在に気がつかなかったということは、もっと質量の小さな未知の天体が存在したとしても不思議ではありません。

もしそれが数千年程度の周期で太陽近傍に飛来して、地球に大災害をもたらすことがあったとすれば、その周期があまりにも長いため、被害の様子は、例えば「ノアの箱舟」のような神話の世界の物語として語り継がれたことでしょう。

そして、その天体が次に太陽に接近する際には、今回その存在が確実視されることとなった第九惑星よりも早く発見されて、これこそが真の第九惑星として歴史に名を残すことになるのかもしれません。 (2023年11月5日)

92.灼熱の氷惑星

我々の太陽系に未発見の惑星があるという前回の情報は、とても興味深いものですが、実は今から50年近く前にそういった未知の天体について論じた『灼熱の氷惑星 地球との接触でノア大洪水が再襲来』(高橋実:著、原書房:1975年刊)という本があるので、今回はその概略をご紹介します。

この本は、副題からも分かるように、過去に地球を襲ったであろう大災害について、その原因が未発見の惑星からもたらされた水である可能性を科学的に考察したもので、出版当時は大いに話題となり、テレビ番組でも取り上げられたそうです。

なお、この本の著者の高橋実氏は、1940年に東京帝国大学工学部電気工学科を卒業後、逓信省電気試験所に入所し、陸軍技術将校として陸軍技術研究所において磁気機雷の研究に従事したそうです。

そして、戦後は文部省電波物理研究所に入所して宇宙の電離層の研究に従事し、その後電力中央研究所に入所して原子力の工学的エネルギーの研究や原子力発電の経済的研究、食糧を水素バクテリアから抽出する方法の研究等を手がけてきたそうです。

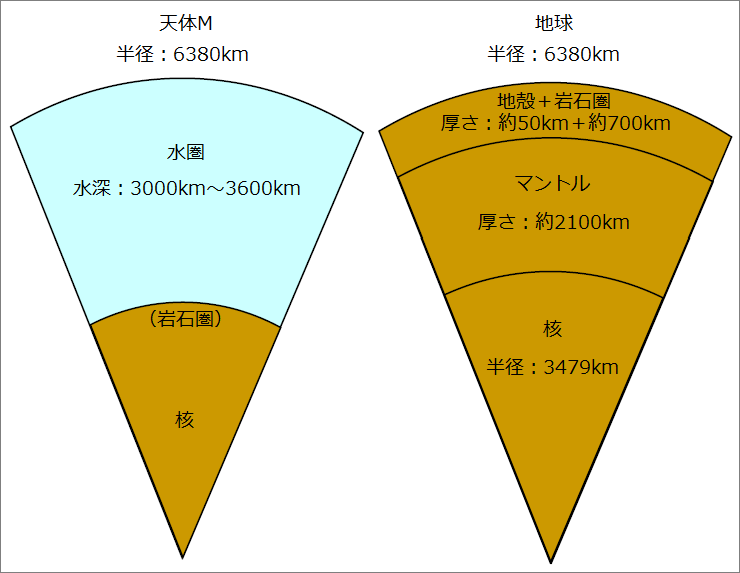

この本では、地球に存在する水が未知の惑星(天体M)からもたらされた可能性を考察し、天体Mの公転周期を3,000年、岩石や核の部分のサイズを地球の半分と仮定すると、太陽との平均距離は300億kmで、地球の軌道と交差する際に、大量の水が地球に移動することが可能であると結論づけています。

これをもう少し詳しく説明すると、天体Mは、太陽からもっとも遠い位置(遠日点)が600億kmの楕円軌道を描いていて、その軌道の遠日点近傍にある水素と、近日点近傍にある酸素を集めて水を生成し、次の図に示すように、水深3,000kmから3,600kmの水圏を形成していると仮定しています。

そして、天体Mは太陽から非常に遠い位置を長期間漂っているため、その表面は数十kmほどの厚さの氷で覆われていて、これが地球の近傍1,500kmを秒速30kmという相対速度で駆け抜けると、地球の引力によって無重力圏が生じ、そこに天体Mの水圏が本来持っている数百万気圧の水圧が加わることによって、大量の水が噴出して地球に到達することが計算できるのだそうです。

高橋氏がこういった考えを抱くようになったきっかけは、北シベリアで発見されたマンモスの冷凍体の中に、食事直後の木の葉が歯の間や胃の中などに未消化のまま残っていたという事実で、昔からこの謎は、マンモスが棲んでいた場所の気候が急に変わったとしか考えられないものとされていたそうです。

しかし彼は、その原因を、暖かい場所で植物を食べていたマンモスを大量の水が打ち倒し、一挙に千マイル(約1,600km)も北へ運んでしまったためではないかと思いつき、変化したのは気候ではなく水の量であるという仮説にたどり着いたわけです。

確かに、これは素晴らしい発想の転換で、例えば、聖書に記されているノアの大洪水は、雨がどんなに激しく降ったとしても、降雨だけでは山の頂近くまで増水することの説明がつきませんが、他の天体から水が移動してきたと仮定すれば、これをうまく説明できるように思われます。

そして、実際に高橋氏は、天体Mと地球との位置関係からノアの大洪水の状況を詳しく解析しているのですが、その過程で、サハラ砂漠の砂が天体Mから水と一緒にやってきたという結論に達しています。

これはどういうことかというと、天体Mの水圏の底には大量の砂があると仮定すると、これが地球との接近によって撹拌されて砂まじりの水となり、噴出する際の水の速度が砂によって抑えられることによって、天体Mの水がうまく地球に到達することが可能になるのだそうです。

なお、天体Mの水圏の温度は800℃以上と想定されるので、砂も同程度の高温となりますが、これによって説明可能となるのが、北アメリカのミシシッピー河流域に広がる大炭田の形成過程だそうで、天体Mからやってきた大量の熱水が森林をなぎ倒し、倒木は水や砂と共に低地に集積し、水が引いた後に残った熱い砂が倒木を蒸し焼きにして広大な石炭層ができたと考えることができるそうです。

さらに、二畳紀(ペルム紀ともいう:今から2億5千万年以上前の約5千万年間)の地層では、赤道直下から氷河の痕跡が発見されていますが、これについても、地球が天体Mの表層の凍結部分と衝突した結果だと考えれば容易に説明できるとしています。

以上のように、長周期の氷惑星が過去に何度も地球の近傍を通過したと考えれば、多くの謎が解明できますし、他の岩石惑星と比べて地球だけに大量の水が存在する理由も説明できますから、高橋氏の説はとても有力ではないかと思われるのです。 (2023年12月10日)

93.マンモスの謎

前回は、凍ったマンモスの謎を解明するアイデアとして、別の天体から大量の水が移動してきたという説をご紹介したので、今回はなぜ凍ったマンモスが謎なのか、『地球の最期を予測する』(ジョン・ホワイト:著、竹内均:訳、三笠書房:1980年刊)という本を参考にして詳しくご紹介します。

この本によると、マンモスは通常、「象の墓場」とか「マンモスの骨捨て場」などと呼ばれる膨大な数の骨が山積している場所で発見され、ときには3,500本もの骨が圧縮されたように重なっていることもあるのですが、そういうところの骨はたいてい、ばらばらになっているそうです。

しかし、まれに完全な個体のマンモスが氷漬けの状態で発見されることがあって、最も有名なのは、1900年にベレゾフカ川付近で発見されたベレゾフカ・マンモス(次図参照)だと思われるそうです。(『灼熱の氷惑星』で高橋氏が言及しているのもこのマンモスだと思われます。)

このマンモスは、北緯67度32分という北極圏のツンドラで発見され、それから約1年後に、国立科学アカデミーの専門家たちが、非常に困難な旅をして現場にたどり着き、その死体を発掘したのですが、腐敗した肉の悪臭がひどくて、最初はろくに作業ができなかったそうです。

なお、『マンモスと恐竜の世紀』(ロシキン・他:著、金光不二夫:訳編、文一総合出版:1978年刊)という本には、永久凍結のおかげでマンモスの肉や内臟は腐敗をまぬがれていて、その肉をイヌたちが大喜びで食べたことが書かれているので、腐敗していたのは露出した部分だけだったようです。

調査の結果、ベレゾフカ・マンモスは小型のオスで、おしりをつけてすわっているような姿勢をしていて、骨盤と右の前足の骨と肋骨が何本か折れていたそうです。死亡年代は、今から4万4,000年前(誤差は±3,500年)と推定されていて、死因は窒息であることが明らかになっているそうです。

そして、このマンモスの口には咀嚼されていない雑草やキンポウゲの葉が残っていて、胃には消化されていない植物があったことから、死んだ時期は夏の盛り、あるいは夏の終わりであると推定されているそうです。(最初の報告によると「7月の後半か8月初旬」)

なお、キンポウゲは4℃以下では育たないとされ、その他の植物も現在シベリア南部に生えているものが多いという調査結果が出ているそうなので、ベレゾフカ・マンモスは十分温かい場所で生活していたことになります。

マンモスは、厚い皮と皮下脂肪、それに長い毛をもっており、その牙や骨が北シベリアで大量に発見されているため、一般的には寒い地方に住んでいたと思われています。

ですから、この結果は意外ですが、実はマンモスには皮脂腺がないため、北極圏の気候状況では皮膚の水分が奪われて、細胞がすぐに脱水症状をひきおこして死んでしまうと考えられるので、マンモスが温かい場所で生活していたのは間違いないのだそうです。

しかも、『マンモスはなぜ絶滅したか』(ヴェレシチャーギン:著、金光不二夫:訳、東海大学出版会:1981年刊)という本によると、マンモスは1日に300~400kgのえさを食べていたそうですから、このことも、マンモスが温暖な地域にいたことを支持しています。

そこで問題になるのは、なぜベレゾフカ・マンモスは死後も腐敗することなく氷漬けになってしまったのかということです。

一般的には、このマンモスは、池や川に落ちて溺れるか、落盤や土砂くずれで生埋めになるなどして窒息死したものであるとされていますが、実はマンモスが埋まっていたところの氷は、池や川が凍ったものではなく、明らかに雪が凍結したものであるという批判があります。

しかも、マンモスが死んだのは夏ですから、もし死体が水中にあったのなら、腐敗はもっと進んでふやけていたにちがいないでしょうし、落盤や土砂くずれで生埋めになった後に土砂だけが流されたのだとしても、死体の上に雪が降り積もる前に死体はすっかり腐るはずです。

もちろん、北極圏では天候が急変して夏でも雪が降ることがありますから、死亡直後に運よく雪に埋もれて氷漬けになった可能性も考えられますが、本来このマンモスがいた場所は温かかったはずですから、翌年の夏には雪や氷がとけて死体が露出し、次第に腐敗していったはずです。

以上のことから、ベレゾフカ・マンモスの冷凍死体は謎とされてきたわけですが、前回ご紹介した説では、北極圏は今も昔も寒冷で、温かい場所にいたマンモスが別の天体から落下してきた大量の水によって窒息死し、北極圏まで流されて氷漬けになったと主張しているわけです。 (2024年1月14日)

94.北極の大移動

マンモスの冷凍死体の謎については、他にも説明を試みた人はいて、特に北極が移動したのだと主張する人が何人もいるので、今回はそのなかから、『凍る地球 北極の大移動が迫っている』(ペーター・カイザー:著、金森誠也:訳、双葉社:1974年刊)という本をご紹介しましょう。

著者のペーター・カイザー氏は、1924年にオーストリアの首都ウィーンに生まれ、機械工学を専攻したのですが、1946年にジャーナリズムに転じ、1963年からはテレビの科学技術番組の編集者として活躍したそうです。

この本によると、地球では過去に何度も北極の大移動があったことは確実で、これを極飛躍とよんでいますが、これは地球の自転軸はそのままで、表面の薄皮に相当する地殻の部分だけが移動したことを意味しています。(なお、北極が移動すれば、当然ですが南極も移動することになります。)

そして、極飛躍の頻度については、北アメリカにおいて、紀元前1万8,000年から紀元前8,000年の間に3回にわたる氷河の進出ならびに後退があったことから、この1万年の間に6回の極飛躍が起こったに違いないと推測しています。

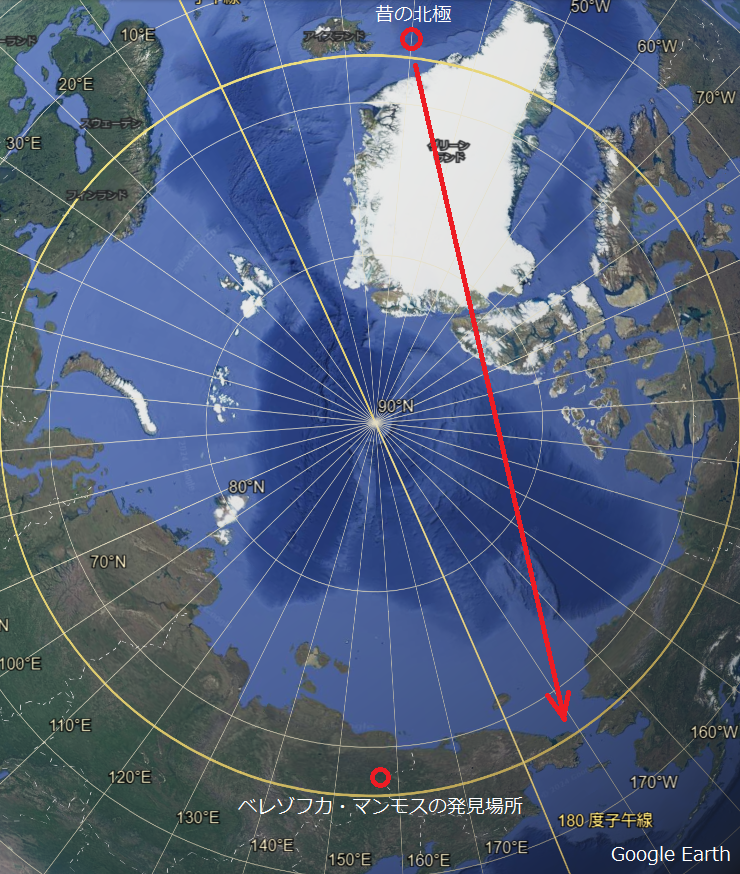

また、北極の具体的な位置については、次の図に示すように、最後の氷河期(7万年前~1万年前)まではグリーンランドとアイスランドの間(北緯65度、西経30度)に北極点があったと推測していますが、そうであれば、ベレゾフカ・マンモスがいたシベリア東部が温暖だったことの説明がつきます。

一方、間氷期(10万年程前のリス・ヴュルム間氷期のことか?)にはヨーロッパと北アメリカでは平均して現代よりもずっと温暖だったそうですが、その時期には北極点がベーリング海にあったと主張し、その証拠として、きびしい氷結の跡がカムチャッカ半島で確かめられていることを挙げています。

もしそうであれば、極飛躍の発生頻度から考えて、4万4,000年前にベレゾフカ・マンモスが温暖な場所で食事をしていたとき、突然北極が矢印の方向に移動したと想定することは可能でしょう。

北極が移動するということは、大陸や大洋がその位置を変化させるということですから、これまで人類の歴史に記録されたことがないような大きさの地震が発生するとともに、地盤の沈降や隆起にともなって想像を絶する巨大な津波が発生し、各地に大洪水をもたらしたことでしょう。

したがって、その大洪水がベレゾフカ・マンモスを襲い、溺死させたと考えることは可能でしょうし、その直後に北極の強烈な寒気が流れ込んできたとすれば、マンモスの死体は急速に冷凍されるでしょうから、温かい場所にいたマンモスが死後も腐敗しなかった理由も説明できます。

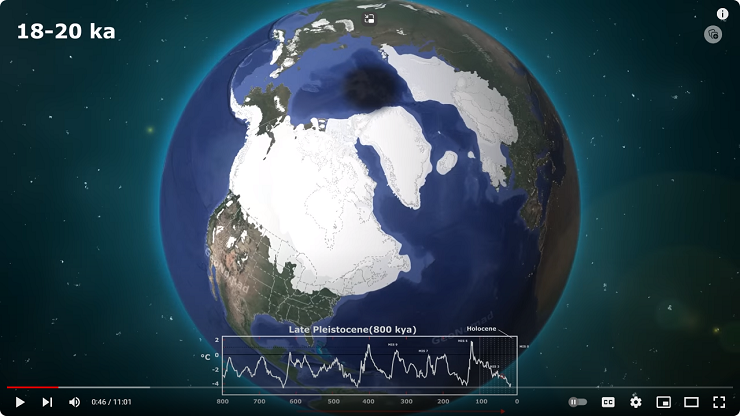

それでは、北極が位置を変えた証拠は何かというと、「地球儀の上に氷結の痕跡を記してゆくと、その中心点がグリーンランド上の極におかれていることが認められる球面ができあがる」ことなのだそうですが、確かに、約2万年前の氷河を再現した次の画像を見ると、その通りだと納得してしまいます。

これは、直近の氷河期において氷河が最も拡大した時期の様子を再現したもので、この図を見ると、グリーンランドを中心に、カナダや北欧諸国、およびその周辺が完全に氷河に飲み込まれていますから、北極がグリーンランドにあったと考えることはとても自然な感じがします。

そして、現在の地球(最初の図【北極の大移動】)において、北緯70度の地域を観察すると、巨大な氷河が存在するのはグリーンランドだけですが、これも1万年前まで北極がグリーンランドにあったからだと考えれば、納得がいきます。

次に、極飛躍の原動力ですが、これを理解するためには、地磁気に関する知識が必要となります。よく、地球は大きな磁石であると言われますが、これは棒磁石のような固定的なものではなく、コイルに電流を流した際に磁場が発生する現象(誘導現象)と同じものだと考えられています。

というのも、地磁気の極(コンパスの針が垂直に立つ場所)は、地理的な極(地球の自転軸)と一致しておらず、次の図に示すように徐々に移動しているからです。

これをもっと詳しく説明すると、推定2,900kmの地下には流体の金属核が存在すると考えられていて、これが地球の自転と温度勾配によって対流運動を行なっていて、その電磁流体力学的な効果によって地磁気が誘導されているというのが地球物理学者の推測です。

なお、この図を見ると、1994年以降、磁極の移動距離が大きく増加しており、これは素人眼に見ても異常ですから、地球の内部で何かが起こりつつあるのは間違いないと思われます。

カイザー氏は、磁極の移動に加えて、地磁気の強さが低下しつつあることを指摘し、これらは地球内部の核の流れに変化が生じていることを反映しているので、近い将来、地球内部の乱流がマントルの底部から外側の層へと伝わって、最終的には地殻に達し、極飛躍を引き起こすと考えているのです。

最後に、極飛躍によって何が起こるかということが非常に重要な問題ですが、カイザー氏は以下のようなことを予測しています。

1.文明の崩壊

地震によって、道路・鉄道・高圧電線網・水道管が寸断され、天然ガスと石油のパイプラインも破壊されるため、災害を生きのびた人びとは、廃墟のなかで暮らすことになる。水を確保できる人は幸運だ。というのも、山の傾斜面がくずれるため、大河川すら干上がってしまう恐れがあるからだ。ダムの下流では、谷ぞいに突進する奔流が死と破壊をもたらすだろう。

2.マグマの噴出

地殻のなかで弱い部分、たとえば温泉帯の断層などではマグマが大地から噴出する。火山は火を吐き熔岩は煮えたぎりつつ居住地に襲いかかる。火山灰は何百平方キロメートルもの土地を覆う。地獄もかくやという恐るべき光景は何年もたって、しだいに強度をましながら最高に達するだろう。

3.黄土の雨

氷河期には、北半球でも南半球でも多くの地域で巨大な黄土の堆積がつくられた。黄土のなかからの出土品は、やにわに襲ってきた黄土の雨がよび起こした大災害がどんなにひどかったかを物語っている。これは将来の極飛躍の際には必然的に再来するだろう。

4.新しい人類の誕生

大災害に先がけて地球の磁場が消失し、地球のまわりにあるヴァン・アレン帯が崩壊するため、地上に宇宙線が降り注ぎ、破局を引き起こすが、同時に、より高等な生物が発生する絶好の機会に恵まれるだろう。新しい動物の種、そしておそらく新しい人類が発生することになるかもしれない。

これらの予測はとても厳しいものですが、北極が移動すれば、「91.第九惑星」の冒頭でご紹介したラ・サレットの第30の告知が現実のものとなる可能性がありますから、決して軽々しく考えることはできないと思われるのです。 (2024年2月11日)

95.地球の大逆転

前回は、地球内部の要因によって北極が移動したという説をご紹介したので、今回は外部の要因が地球の大逆転を引き起こしたことを論じた『地球がひっくりかえる!』(ピーター・ワーロー:著、竹内均:訳、三笠書房:1982年刊)という本をご紹介します。

著者のピーター・ワーロー氏は、イギリスのキール大学を卒業した物理学者だったのですが、その後フリーの著作および講演活動を行なうようになった人物だそうです。

この本によると、様々な民族の伝説や、地質学者が発見した事実のなかには、現代の常識では説明が困難なものがいくつも存在するそうですが、それらは過去に地球が何度もひっくりかえったことがあると考えれば無理なく説明できるそうです。

例えば、古代ギリシアの歴史家ヘロドトスは、エジプト人司祭たちが、過去に太陽が平常の位置を4度変え、いつも日の沈む方向から2度昇り、いつも日が昇る方向に2度沈んだと語ったことを記録しているそうですし、アメリカ先住民のホピ族にも世界が2度ひっくりかえったという伝説があるそうです。

また、地質学者は、高温状態になった磁性物質が冷却される過程で地球の磁場がその物質に記録されることなどを利用して、溶岩に残された磁場の方向などを調査し、北磁極と南磁極が逆転していた時期が過去に何度もあったことを明らかにしています。(例えば、243万年前~69万年前の松山逆磁極期)

逆磁極期について、地球物理学者は、地球の核を構成する液体の金属が流れ方を変えたためだとしていますが、ワーロー氏は、流れ方を変えた原因に関する説明が不十分であると批判し、地球が自転軸を保存したまま上下がさかさまになったと考えれば磁極の反転を説明できるとしています。

これを分かりやすく説明すると、核は流体なので、地球が外部から回転力を受けた場合、マントルから上の固体の部分だけが回転するというのがワーロー氏の考えのようで、これなら地磁気を発生する核の部分の自転軸は動かないので、地球上の人間には、コンパスの針が反転して見えるというわけです。

そして、ワーロー氏は、地球がひっくりかえる要因として、地球の近傍を通過する天体の引力を候補に挙げていますが、以前ご紹介したように、第九惑星が我々の太陽系に存在することは確実ですから、彼の説は大いに検討する価値があると思われるのです。

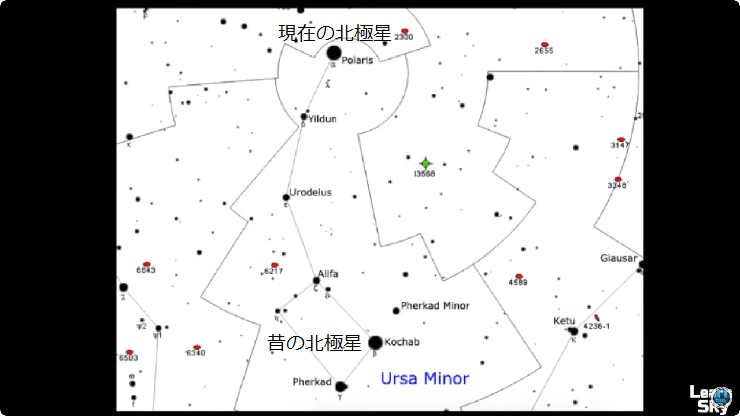

ところで、地球と同程度の天体が近くを通過しただけで本当に地球がひっくりかえるのか、大いに疑問を感じるところですが、実は約4,000年前には北極星は別の星(次図参照)だったそうで、これは地球が太陽や月など他の天体から影響を受けて自転軸や公転面がゆらいでいることが原因だそうです。

このゆらぎは歳差運動とよばれ、約2万6,000年という非常にゆっくりとした周期で変化しているのですが、その原因は、地球が完全な球体ではなく、赤道部分が遠心力によってやや出っ張っているためで、赤道方向の半径(赤道半径)は北極・南極方向の半径(極半径)より約21.5km長いそうです。

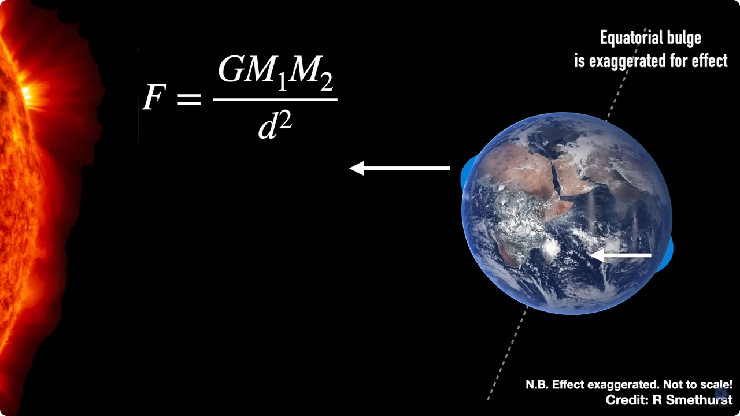

この出っ張りに働く力(万有引力)は、次の図に示すように、距離の二乗に反比例し、赤道部分の出っ張りのうち他の天体に近い部分が遠い部分よりもずっと強くひっぱられるので、もしもその出っ張りが2つの天体の中心を結ぶ線上になければ、地球をねじって一直線上に並ばせようとするのです。

このような歳差運動のうち、太陽および月の引力による地球の自転軸のゆらぎを日月歳差(じつげつさいさ)とよびます。月は、質量が地球の1.23%しかないのですが、太陽に比べて距離が圧倒的に近く(地球の半径の60倍程度)、地球に強い影響を及ぼしているわけです。

したがって、もし地球に匹敵する大きさの天体が地球のそばを通りすぎれば、月とは比べ物にならないくらい大きなねじりの力を生み、地球がひっくりかえるとワーロー氏は考えたのです。

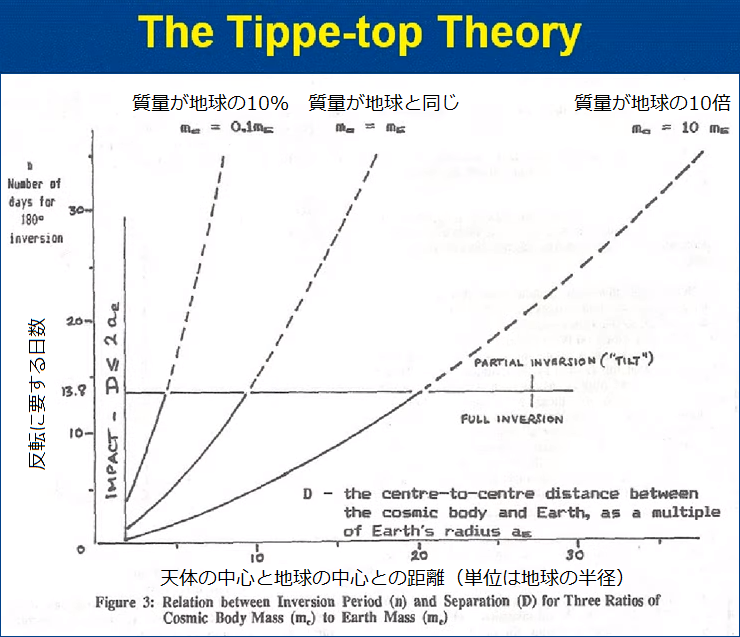

実は、このピーター・ワーロー氏の理論に関して、バリー・カーノック(Barry Curnock)氏という人物が講演を行なっていて、そのなかで地球が反転する条件を計算したデビッド・サルケルド(David Salkeld)氏のシミュレーションを紹介しているのが次の図です。

なお、表題の「The Tippe-top Theory」は直訳すると「逆立ちゴマ理論」です。逆立ちゴマ(ティピー・トップ)は、自転方向を変えることなく上下が逆転するコマで、地球もこのコマのように角運動量を保存したまま反転することが可能であるというのが「逆立ちゴマ理論」なのです。

この図を見ると、天体の質量が地球の10%の場合は地球の半径の4倍以内、天体の質量が地球と等しい場合は地球の半径の9倍以内、天体の質量が地球の10倍なら地球の半径の20倍以内をそれぞれ天体の中心が通過すれば、最大で約14日かけて地球が180度反転することが分かります。

また、カーノック氏の説明によると、サルケルド氏は、地球の核の部分まで反転するとして計算を行なっているので、必要以上の回転力を計上しており、マントルから上の固体の部分だけが回転すると考えれば、地球はもっと容易にひっくりかえるのだそうです。

以上のことから、地球の近傍を未知の天体が通過すれば地球が反転する可能性があることが判明しましたが、この説は、「92.灼熱の氷惑星」で想定した、氷惑星が地球の近傍1,500kmを駆け抜けるという条件よりもはるかにゆるやかであるという点が注目に値します。

つまり、高橋実氏は氷惑星が地球に及ぼすねじりの力を考慮しなかったので、至近距離を通過する氷惑星から水が移動してくることを想定しなければならなかったわけですが、実は氷惑星がもっと遠距離から地球をねじるだけで、地球の大逆転が引き起こされるというのが今回の結論です。

また、前回の「94.北極の大移動」では、地殻の部分が動くことを想定していましたが、動きやすさを比較すると今回の説の方が合理的です。しかも、条件次第では北極が少しだけ移動することもありうるので(上図の破線の部分)、これならベレゾフカ・マンモスの謎も説明可能となります。

それでは、地球の近傍を未知の天体が通過する際に何が起こるかというと、月の潮汐作用とは比べ物にならない大規模な干満、すなわち大津波が発生するとともに、地球自体の急激な傾きによって誕生する新たな赤道部分が、遠心力によってふくらみ始めることが想定されるそうです。

そのため、もし地球が90度傾くと、北極と南極が赤道上に位置するようになり、まず最初に液体である海水が新しい赤道周辺に集まりますが、南極大陸の標高が5km未満であるのに対し、赤道半径は極半径より約21.5km長いので、南極大陸は一時的に海中に完全に水没することになると思われます。

そしてその後、遠心力によってマントルや地殻がゆっくりと変形し始め、過去に北極と南極だった部分が盛り上がってくることによって海水が後退し、南極大陸は徐々に姿を現わすことになるでしょうが、この様子はノアの大洪水の描写にとてもよく似ているように思われます。

したがって、未知の天体が地球の近傍を通過して、ねじりの力によって地球を傾けたとするピーター・ワーロー氏の説は、磁極の反転に加えて、ベレゾフカ・マンモスの謎とノアの大洪水も説明できるので、過去の大災害の原因として最も可能性が高いと思われるのです。 (2024年3月10日)

96.アトランティス伝説

哲学者のプラトンは、師匠のソクラテスが様々な人物と対話する形式の著作(対話編)を数多く残していて、その日本語訳の『プラトン全集12』(岩波書店:1975年刊)を見ると、『ティマイオス』(種山恭子:訳)と『クリティアス』(田之頭安彦:訳)に、有名なアトランティス伝説が登場します。

それによると、ヘラクレスの柱(ジブラルタル海峡)の前方にはアトランティス島という大きな島があって、そこから他の島々や、その先の大陸に渡ることもできたが、異常な大地震と大洪水が度重なって起こった時(紀元前9,600年頃)、苛酷な日がやってきて、その島は一昼夜の間に海中に姿を消してしまったのだそうです。

このアトランティス伝説は、一般的にはプラトンによる創作と考えられていますが、アトランティス島に関する記述は非常に詳細かつ具体的なので、これを事実と考える人たちもいて、大西洋だけでなく地中海や黒海など様々な場所で多くの人によってアトランティスの探索が試みられてきました。

ただし、『アトランティス大陸の謎 伝説とその真相』(オットー・ムーク:著、金森誠也:訳、佑学社:1977年刊)という本では、インド洋に対してインドが、ペルシア湾に対してペルシアが存在するのに、大西洋(Atlantic Ocean)だけはその名前の起源となった国土が欠けていることを指摘し、アトランティス島は必ず大西洋にあったはずだと主張しています。

なお、余談ですが、この本のドイツ語の原題は『Alles über Atlantis』(アトランティスのすべて)であり、本文中でも、他の著作物からの引用部分を除けば、一貫して「アトランティス島」と表記しているので、日本語版の題名に使われた「アトランティス大陸」は、どうやら販売の都合によるようです。

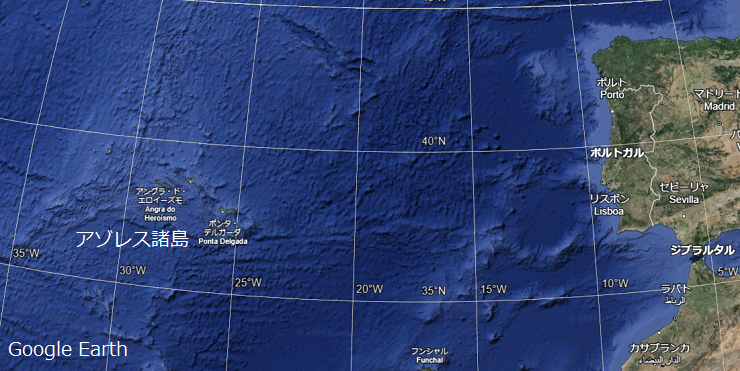

この本では、イエズス会士アタナジウス・キルヒャーが、1665年に刊行した珍書『地下世界』のなかで、アゾレス諸島が沈没したアトランティスの山々の山頂であると考え、アトランティス島について驚くほど真に迫った地図を描いていたことを紹介し、これを高く評価しています。

アゾレス諸島は、ポルトガルの首都リスボンから西に約1,500km離れたところにある火山島で(次図参照)、9つの島と多数の岩礁から成り、大西洋の中央部を南北に貫く海嶺(かいれい=海底山脈)の上に位置しています。

この図からも明らかなように、アゾレス諸島は、右端に見えるジブラルタル海峡からまっすぐ西に進んだところにあるので、プラトンの記述にぴったり適合しますし、周囲の海底が若干盛り上がっているように見えますから、このあたりがかつて大きな島だったとしても不思議ではないようです。

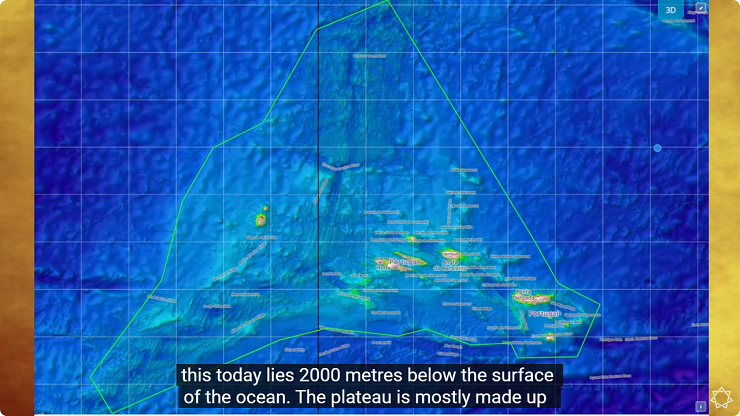

そこで、この周辺の海底の地形をもう少し詳しく描いた地図がないか調べたところ、「Atlantis - Found in the Azores」(アトランティス - アゾレス諸島で発見)というYouTube動画があり、そこに次のような海底地図が示されていました。

これによると、アゾレス諸島周辺には、水深2,000mの海底におよそ40万平方kmの面積をもつ巨大な高原があって(緑色の線で囲われた領域)、この領域を、海中に姿を消してしまったアトランティス島と考えることが可能なのだそうです。

最初にご紹介した『ティマイオス』によると、アトランティス人は、かつて地中海の国々を征服するために押し寄せてきたそうですが、島の面積が40万平方kmもあるのなら、日本の総面積よりも少し広いわけですから、そのぐらいの国力があったとしても不思議ではないと思われます。

ところで、前述の『アトランティス大陸の謎 伝説とその真相』では、この島は小惑星の衝突により海底に沈んだという考察がなされていますが、残念ながら、現在までのところそういった衝突の痕跡は発見されていないようです。

しかし、アゾレス諸島が北緯40度、西経30度付近にあり、真北には北緯65度に位置するアイスランドがあるということに注目すれば、別のシナリオを考えることができるのではないでしょうか?

すなわち、「94.北極の大移動」でご紹介したように、約1万年前に北極がアイスランド付近にあった可能性は高いと思われますから、もしそうであれば、アトランティス島は北に25度移動した北緯65度、すなわち現在のアイスランドに相当する緯度にあったはずです。

そして、約1万年前のある日、地球の近傍を未知の天体が通過し、その影響によって地球が西経30度の線に沿って25度傾き、アイスランドが現在の緯度に移動したと考えれば、アトランティス島を襲った大災害の原因が説明できるように思われます。

前回、赤道半径は極半径よりも約21.5km長いことをご紹介しましたが、国土地理院の測量計算サイトを使うと、指定した緯度における地球の中心までの距離を求めることができるので、北緯65度と北緯40度の値を計算してみたところ、それぞれ約6,360.6km、および約6,369.3kmとなりました。

つまり、地球が傾いて、アトランティス島の緯度が北緯65度から北緯40度に変化した場合、約8.7kmの不足が生じるということです。

この不足分は、液体である海水が最初に埋めることになるでしょうから、もし地球が短時間のうちに傾いたとすれば、アトランティス島は一時的に海中に完全に水没したはずです。

ただし、前回【地球が反転する条件】という図でご紹介したように、地球が傾くのには14日以上かかり、それより短ければ完全に反転してしまうわけですから、もし遠心力によってマントルや地殻が変形する速度が十分早ければ、アトランティス島は水没を免れた可能性があります。

なお、最初にご紹介したように、アトランティス島が海中に姿を消す前に「異常な大地震と大洪水が度重なって起こった」とありますが、これは地球の遠心力による地殻変動と、未知の天体による潮汐作用の結果だと考えれば説明がつくのではないかと思われます。

そして、たまたまこの島が大西洋中央海嶺の上にあったため、繰り返し発生した地殻変動で地盤が沈下し、アトランティス島は高い山々の山頂だけを残して「一昼夜の間に」海中に姿を消したということなのかもしれません。

また、この大災害は、アトランティス島だけでなく、全世界を襲ったはずですから、その記憶がノアの大洪水として語り継がれた可能性はあるでしょうし、その際、多くの人命と知識が失われ、人類は文明をゼロから再構築することになったと考えれば、人類の歴史が短いことの説明もつきます。

一方、『ティマイオス』によると、エジプトはこの大災害の影響を受けなかったのですが、それはエジプトが北緯30度、東経30度付近にあって、西経30度の線から60度も離れていること、および、地理的に大西洋やインド洋から遠く離れた場所であることと関係があるのではないかと思われます。

すなわち、地球が西経30度の線に沿って25度傾いたとすると、エジプトはかつて北緯39度、東経46度付近に位置していたことになりますから、地球の中心までの距離の変化は約3.1kmとなり、これはアトランティス島の場合の約36%にすぎませんから、地殻変動の規模が小さかった可能性があります。

そして、地球が傾くのに14日以上かかったことに加えて、大洪水の供給源である大西洋やインド洋から遠く離れていたことも幸いし、水が押し寄せてくる前にマントルや地殻の変形が完了して洪水の被害を免れたということなのではないでしょうか?

以上の考察をまとめると、それまで栄華を誇っていたアトランティス島は、西経30度の線上にあったことと、大西洋中央海嶺の上にあったという偶然が重なり、約1万年前に地球が傾いた際に最も大きな影響を受け、地殻変動で地盤が沈下し、海中に姿を消したと考えられるのです。 (2024年4月14日)

97.地球が傾いた証拠

前回、「約1万年前に地球が傾いた」と書かせていただきましたが、もしアトランティス伝説が真実で、アトランティス島が海中に姿を消した原因が北極の大移動であるなら、地球が傾いた証拠がどこかに残されているはずです。

そこで、いろいろと調べてみたところ、グリーンランドの過去の気温にその証拠が残されていました。

『環境考古学のすすめ』(安田喜憲:著、丸善:2001年刊)という本によると、グリーンランドには厚さ3,000mを超える氷床があって、北極圏にも夏と冬があるため、夏には表面の氷が溶けて汚れ、冬には新たに雪や氷が積もることから、氷床には1年毎の年輪のような氷の層が形成されるそうです。

そこにデンマークの研究者たちが3,000mのボーリングを行ない、氷床のサンプルを採取して氷の層を数え、それぞれの氷の層のなかに含まれている酸素の同位体比を測定した結果、過去15万年間のグリーンランドの気温の変動がかなり詳細に明らかになったそうです。

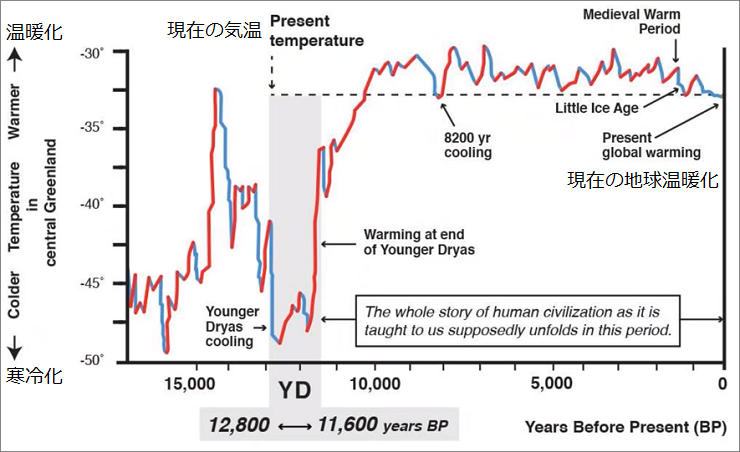

そこで、直近の2万年程度の情報を探したところ、「Catastrophe and Cartography - Ice Age Floods Visualized」(大惨事と地図作成 - 氷河期の洪水を視覚化)というYouTube動画に、過去1万7,000年間のグリーンランド中央部の気温の変化が次の図のようにグラフ化されていました。

なお、図中の「YD」は、「Younger Dryas」の頭文字で、新ドリアス期、あるいはヤンガードリアス期などと訳されています。また、「Dryas」は「Dryas octopetala」というバラ科の高山植物(和名は長之助草)のことで、ドリアス期は、その花の花粉によって特徴づけられる寒冷期を指します。

そして、ドリアス期には新ドリアス期の他に、グラフの左端から2,000年あまり続く最古ドリアス期(Oldest Dryas)、および最初の温暖化後の寒冷期である1万4,000年BP頃の古ドリアス期(Older Dryas)があります。(BPは「Before Present」の頭文字で、西暦1950年を基準年としています。)

このグラフを見ると、1万1,600年BP頃に気温が急上昇していることが分かりますが、これは、それまで北極点がグリーンランド付近にあり(「94.北極の大移動」によると北緯65度、西経30度)、その後地球が傾いて現在の状態になったと考えれば説明がつきます。

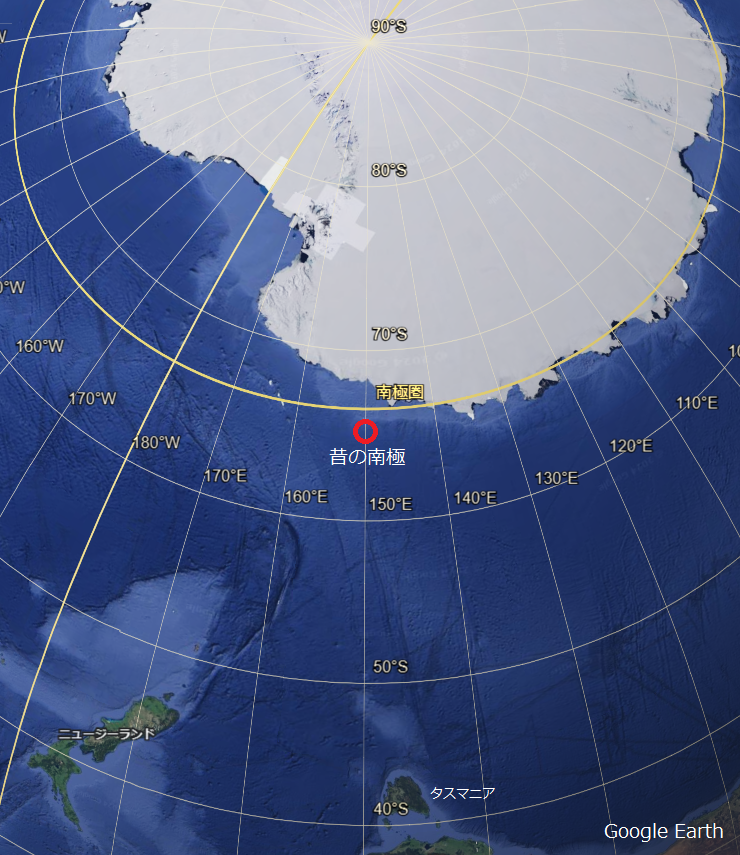

また、『氷河時代の謎をとく』(J.インブリー&K.P.インブリー:著、小泉格:訳、岩波書店:1982年刊)という本によると、最後の氷河期には北半球に氷床が発達したものの、南半球では氷床が発達しなかったことが次のように書かれています。

「南半球で南極以外にあらわれた氷床は、現実には小規模な氷冠にすぎず、それらは、アンデス南部の山岳地域や、南西オーストラリア、タスマニア、およびニュージーランド南部の山脈から少しだけ張り出したにすぎない。」(本文59ページ)

このことは、次の図に示すように、かつて南極点がタスマニアの南方、南緯65度、東経150度付近にあったと考えれば説明がつくことですから、結局、地球規模の氷河期というのは存在しなかったということであり、科学者たちは地球が傾いた痕跡を氷河期だと錯覚しているのではないかと思われるのです。

ところで、前回ご紹介したアトランティス伝説は、古代ギリシアの七賢人の第一人者であるソロンが、エジプトのナイル河が分岐する頂点のあたりにあるサイス市で、エジプトの年老いた神官から9,000年前の話として聞いたものであると『ティマイオス』(種山恭子:訳)には書かれています。

そして、解説には、ソロンが紀元前594年にアテナイのアルコン(政務長官)となって内紛を調停したと書かれていて、彼がエジプトを訪れたのはその後なので、異常な大地震と大洪水が度重なって起こった時期を「紀元前9,600年頃」と書かせていただきましたが、これは1万1,550年BP頃となります。

一方、今回ご紹介した新ドリアス期末の気温の急上昇から、1万1,600年BP頃にグリーンランド周辺に大変動が発生したのは確実であり、両者の年代が大変近接していることから、プラトンが書き残したアトランティス伝説は事実を正確に伝えていたのではないかと思われるのです。 (2024年5月12日)

98.宇宙からの衝撃

『プラトン全集12』(岩波書店:1975年刊)の『ティマイオス』(種山恭子:訳)に描かれたアトランティス島の最期が事実なら、同じ本のなかで、エジプトの年老いた神官がギリシアの七賢人の第一人者であるソロンに語った次の話も事実として受け止める必要がありそうです。

「人類の滅亡ということは、いろいろの形でこれまでにも多々あったことでもあり、今後もあるだろうが、その最大のものは火と水によって惹き起こされるのであって、ほかにも、無数の他の原因によるものもあるが、このほうはさほど大きなものではない。」(中略)

「かつて太陽(ヘリオス)の子パエトンが、父の車に馬を繋いだものの、これを父の軌道に従って駆ることができなかったために、地上のものを焼きつくし、自分も雷に撃たれて死んだという、この話は、神話の形を取って語られてはいるが、その真実のところは、大地をめぐって天を運行するものの軌道の逸脱と、長期間をおいて間々起こる、大火による地上の事物の滅亡のことにほかならない。」

つまり、かつて「天を運行するものの軌道の逸脱」が地上のものを焼きつくしたことがあり、人類はこのことを神話の形で後世に伝えたわけですが、これは「予言の解釈-16.ファティマ第三の秘密」で考察したように、宇宙をさまよっている小惑星や彗星が地球に衝突することを意味しているようです。

そこで今回は、『宇宙からの衝撃 上』(ヴィクター・クリューブ&ビル・ナピエ:著、藪下信&木下暁:訳、地人書館:1986年刊)という本に書かれている、天体衝突の可能性をご紹介します。

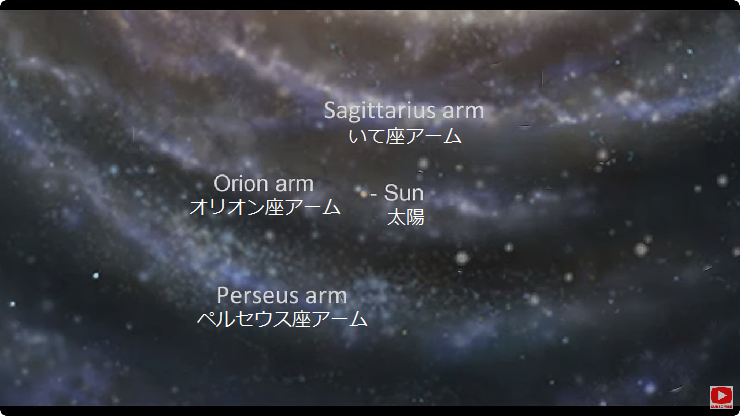

この本によると、我々の太陽系が所属する天の川銀河は、典型的な2つのアームからなる渦状銀河らしいことが分かっているそうですが、その姿を直接見ることはできないので、代わりに「NGC 1365」という銀河の写真をご覧ください。

このような銀河の渦状アームが非常に明るい理由は、そこにガスとダストが大量に集中していて、星の形成が最近に行なわれた場所だからで、たとえば太陽の100倍の質量をもつ星は特別に明るく短命で、これらの星がアームを非常に目につくものとしているそうです。

我々の銀河をさらに詳しく観察すると、くっきりとした渦状アームは3組(つまり6本)あり、これは、銀河核がアームを放出するという仮説によれば、過去数億年の間に3回の銀河核の爆発があったことを意味し、これらのうち最近のものは約3,000万年前に起こったと考えられるそうです。

また、太陽付近には、いて座アーム、オリオン座アーム、ペルセウス座アームの3つのアームが存在するそうですが(次図参照)、重要なことは、太陽はそれらのどれにも属していないということで、年老いた太陽はこれらの若いアームを5,000万年に1回は必ず横切るのだそうです。

そして、銀河のアームには大きな固体(微惑星)が含まれているため、太陽系がアームを通過すると、いわばすくいあげるような作用によって、数10億個もの微惑星を捕獲し、その結果それらが惑星と衝突して、生物界やその他に重大な影響をおよぼすことが予測されるそうです。

では、地球にとって脅威となる天体はどれくらい発見されているかというと、直径が1km以上の小惑星の個数は1,000に近く、これらが地球と衝突する確率は25万年に1回で、しかも、さらに小さな微惑星の個数は急激に増加することが知られているそうです。

これまでには、直径がわずかに100mの天体も発見されていて、もしこれが地球に衝突していたら、秒速16kmで地球にぶつかり、衝撃エネルギーは約50メガトン(最強の水爆並み)で、これが大気中で崩壊しきってしまわなければ、地上に直径11kmのクレーターをつくったであろうと推定されています。

逆に、大きなものとしては、6,500万年前に恐竜を含む大量の種が絶滅した大事件があって、この本では、直径10km以上の星間飛翔体が地球に衝突した結果、直径100ないし200kmのクレーターができたはずだと推定していますが、現在では、メキシコのユカタン半島に直径170kmかそれ以上の巨大なクレーターの痕跡が見つかっているそうです。

ちなみに、アメリカ合衆国アリゾナ州にある直径1.2kmのクレーター(次図参照)は、5万年前にできたとされ、この穴をつくった隕石の大きさは、NASAの推定によると直径30~50mだそうです。

さて、最初の話に戻ると、人類は過去にも地上のものが焼きつくされるような災難を経験していることになりますから、小惑星の衝突は珍しいことではなく、これまでにご紹介した予言を考慮すると、特に今世紀中に小惑星がフランスに飛来する確率は高いように思われるのです。 (2024年6月9日)

99.ツングースカ大爆発

前回は、6,500万年前、および5万年前に地球に衝突した小天体に関する情報をご紹介しましたが、これらはあまりにも遠い過去の事件であるため、小惑星衝突の危険性がそれほど身近なものとは感じられなかったかもしれません。

そこで今回は、『ツングース隕石の謎』(ボリス・ウロンスキー:著、中山一郎:訳、大陸書房:1971年刊)という本に書かれている、116年前に発生したツングースカ大爆発についてご紹介しましょう。

この本によると、1908年6月30日の夜明け頃、中部シベリアの人々は、太陽に似た火の玉が突然あらわれて飛び行くのを目撃したのですが、耳をつんざくような轟音は半径約1,000kmまでとどろき、目もくらむばかりの光を放ちながら、すごいスピードで水平線の彼方に消えていったそうです。

そして、これによって大地は震動し、小屋はゆれ動き、窓のガラスは飛びちり、炉からは燃えている薪と炭がそのまま散乱し、ドアは大きな音をたてて開き、壁と天井からはしっくいがこぼれおち、棚からは食器が、神棚からは聖像がころげおち、多くの場所で火災が起こったそうです。

しかし、当時はロシア帝国の末期ということもあってこの事件は放置され、隕石を調査するための探検隊が組織されたのは、ロシア革命から4年後の1921年で、科学アカデミーの鉱物博物館に勤務するレオニード・アレクセエウィチ・クーリック氏という科学者が隊長となって9月に出発し、2万km以上の距離を踏破し、翌年5月に帰還したそうです。

この調査によって、隕石の落下地点を推定することができたのですが、資金不足から、次の遠征は1927年となり、人員もクーリック氏と助手の2人だけとなりました。しかし、彼らは爆心地に関する情報を知っている現地人を見つけ出し、やっとのことでその近くまでたどり着くことができたのでした。

そこには、広大な面積にわたって無数の木々が根から引き抜かれたり、半焼けになったり、枝がなくなって幹だけになったりして重なりあって倒れており、この広大な森林の墓場のなかに、若木がところどころ茂っている状態だったそうです。(次図参照)

この爆心地は、ポドカーメンナヤ・ツングースカ川の右支流、チャムバの流域にあり、このあたりの荒凉とした針葉樹林では、大昔から遊牧民のエベンキ人(ツングース族のこと)が小さな集団をなして生活し、狩猟とトナカイの飼育を行なっていたそうです。

彼らは、チュムとよばれる移動家屋で寝泊まりしていたのですが、6月30日の朝、チュムもろとも空中に舞い上がって目を覚まし、落下時に重傷を負った人もいたそうですし、案内をしてくれたエベンキ人の場合は、そこで近親者が亡くなり、所有するトナカイ約1,500頭が焼け死んだそうです。

なお、クーリック氏らの懸命の捜索にもかかわらず、落下したはずの隕石は発見できなかったのですが、事件から満50年になる1958年に、隕石委員会が新たな探検隊を派遣して詳しく調査した結果、飛来した天体は石質隕石で、地球の表面に達する前に空中で爆発したという結論に達したそうです。

実は、大爆発があった6月30日は、ロシアだけでなく、ベルリン、コペンハーゲン、そしてバルト海沿岸各地においても、空の北部が明るい状態が一晩中続いたそうなので、おそらくこの隕石はかなり高い位置で爆発し、粉塵が成層圏に広がって太陽光線を乱反射したということなのでしょう。

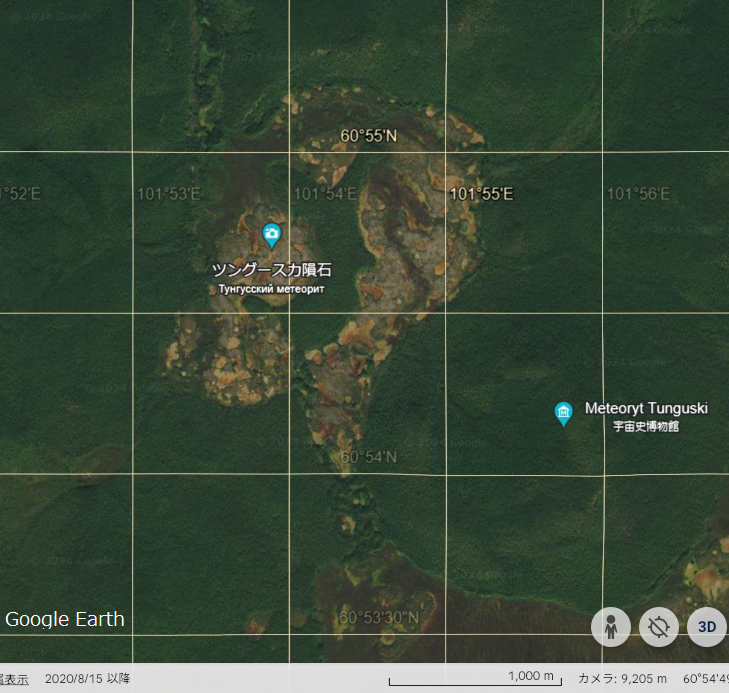

また、森林の倒伏は直径40km、約1,500平方kmという広大な面積にわたっていたことが明らかになったのですが、この場所を Google Earth で確認したところ、次の図のように緑のなかに地面が露出している場所が今も広がっていて、爆発のすさまじさを感じることができます。

ツングースカ大爆発の研究は現在も続けられていて、『天体衝突』(松井孝典:著、講談社:2014年刊)という本によると、計測された地震波に含まれる各種の波の到達時間の差を使って数値シミュレーションを行なった結果、その最終的な爆発高度は8.5kmと推定されているそうです。

また、飛来した天体については、直径60m(厳密には、直径と長さが等しい円柱を仮定)くらいの石質小惑星で、質量は56万トン、衝突速度は秒速15km、突入角度は45度、衝突のエネルギーは15メガトン(広島型原爆の1,000倍)と推定されているそうです。

そして、この程度の衝突は、100年に1回くらいの頻度で起こっても不思議はないと書かれているので、前回ご紹介した、天を運行するものの軌道の逸脱が地上のものを焼きつくしたことがあると教えたエジプト神官の言葉は、まぎれもない真実だったと理解できるのです。 (2024年7月14日)

100.膨張する地球

現在、我々の宇宙はビッグバンによって誕生したと考えられていて、最初の爆発の力によって宇宙が膨張を続けていれば定速膨張ですが、宇宙には無数の銀河系の巨大な引力が存在するため、科学者たちは宇宙が減速膨張の状態にあると考えていました。

しかし、ソール・パールマッター氏、アダム・リース氏、ブライアン・シュミット氏の3名が、予想に反して宇宙が加速膨張していることを1998年に証明したため、これは歴史的な大発見だということになり、彼らは2011年にノーベル物理学賞を受賞しました。

ところで、宇宙が膨張しているのなら、地球が膨張していても不思議はないと考えるのは自然な発想であり、「Neal Adams/Samuel Carey」というYouTube動画には、膨張する地球について熱く語るオーストラリアの地質学者、サミュエル・ケアリー教授の姿が収められています。

だれしも世界地図を見て、アフリカ西岸と南アメリカ東岸の海岸線の形がよく似ていることを不思議に思ったことがあると思いますが、このことを合理的に説明する理論として、現在はマントルの対流によって大陸プレートや海洋プレートが移動したとするプレートテクトニクス理論が有力視されています。

ケアリー教授も、1950年代まではプレートテクトニクスを教えていたのですが、この理論を地球全体に厳密に適用した結果、大きな隙間が生じたり、北極海、大西洋、インド洋、南極海の拡大にともなって縮小しているはずの太平洋が縮小していないといった問題が明らかになったそうです。

その後、ケアリー教授は地球膨張説の存在を知り、大陸が地球の表面を滑るのではなく、半径の増大とともに移動したと考えればすべての問題が解決することを確認し(次図参照)、地球膨張説を強く主張するようになったのだそうです。

なお、ケアリー教授の動画には、プレートテクトニクスの問題点を直感的に理解できる画像が少なかったので、別に「7 Major Problems with Plate Tectonics that point to an Expanding Earth」(地球膨張を示唆するプレートテクトニクスの7つの大きな問題)という動画をご紹介します。

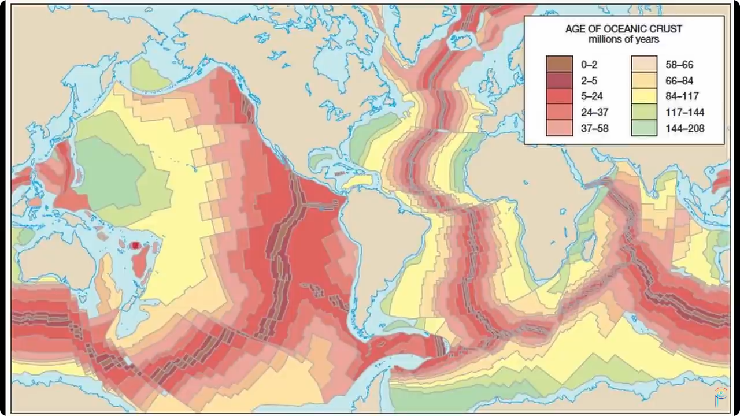

この動画で特に直感的に理解しやすいのは、現在の海底の年齢を示した次の図で、緑色の部分は2.08億年前から1.44億年前のジュラ紀の海底であり、これが最も古く、これより古い海底は移動して大陸プレートの下に沈み込んだとされていますが、海底は同じ速度で動いているわけではないため、すべての海底の最大年齢が同じであるということは不都合なのだそうです。

実際、プレートテクトニクスでは、ジュラ紀以前には現在のすべての大陸が寄り集まった超大陸パンゲアが存在し、その反対側には、現在の太平洋に対応する巨大な海洋があったとされていますから、太平洋のどこかにジュラ紀以前の古い海底が存在するべきでしょう。

これに対して、地球膨張説では、ジュラ紀に地球の膨張が始まったと考えれば、すべての海底の最大年齢が同じジュラ紀であることを容易に説明できますし、この海底年齢の地図を見れば、どの時代に地球のどの部分がどれだけ膨張したかが一目瞭然となっています。

地球の膨張を主張する研究者は、決して珍しい存在ではなく、『一般地質学 Ⅲ』(A.ホームズ:著、竹内均:訳、東京大学出版会:1969年刊)という本には、様々な地球膨張説が紹介されていますが、そのなかに、万有引力の定数Gが減少したため地球が膨張しつつあるという説があります。

これをもう少し詳しく説明すると、質量がそれぞれM1、M2の2つの物質が距離dだけ離れている場合、これらの物質に働く万有引力をFとすると、Fは質量の積に比例し、距離の2乗に反比例するため、万有引力の定数をGとすれば、Fは次式で表現できます。

万有引力:F = GM1M2/d2 (ただし、Gは万有引力の定数:G = 6.67×10-11 N・m2/kg2)

地球の中心にある核は、この万有引力によって超高圧状態にあると考えられていますから、もしGが減少すれば、圧力が減って、核を構成する物質がより低密度の状態へ遷移することが想定されるため、地球の体積が増大するという結論が導かれるということのようです。

ただし、地球の質量はそのままで、過去のGの値が現在よりも大きかったとすると、地球表面の重力が現在よりも強かったことになり、ジュラ紀や白亜紀に巨大な恐竜がなぜ繁栄できたのか説明できなくなるので、Gの値が減少したという説は受け入れがたいように思われます。

また、『一般地質学 Ⅲ』では、大陸棚を含む現在の大陸地殻が全地球を覆っていたと仮定して、初期の地球の半径の最小値を見積もっているのですが、その値は3,750kmとなるそうです。

そこで、大雑把な見当をつけるため、ジュラ紀の地球の赤道半径が現在の70%(4,465km)だったと仮定すると、たとえGの値が一定だったとしても、地球の質量に変化がなければ、地球表面の重力は現在の約2倍になるため、やはり地球膨張説は巨大な恐竜には過酷なものとなってしまいます。

これに対して、ケアリー教授は、「宇宙のすべての物質は、何らかの力、地球の圧力、そして時間に応じた割合で成長すると私は考えています。」と述べていますが、これは、過去の地球は軽かったという意味だと思われますから、そうであれば巨大生物に適した重力環境だった可能性があります。

ケアリー教授の見解は、理由を明示していないので、一見無責任な発言に思われますが、現在の科学では、人類が観測できる物質は全宇宙の5%程度で、残りはダークマターやダークエネルギーといった未知の存在だと考えられているそうですから、逆にこういった考え方が正解に近いのかもしれません。

ところで、「94.北極の大移動」では、地球内部の核の流れに変化が生じているというペーター・カイザー氏の見解をご紹介しましたが、もしこれが極飛躍の前兆だとすると、その原動力を地球の膨張に求めることが可能なのかもしれません。

つまり、地球が少しずつ成長していると仮定して、そのエネルギーの蓄積が均一ではないために地球内部の核の流れに変化が生じているとすれば、地球の膨張も不均一かつ突発的に発生する可能性があり、これが地殻変動や極の移動を引き起こすのかもしれません。 (2024年8月25日)